Если кто сегодня и ругает Ростсельмаш, то должен признать, что этот завод с момента своего рождения в 1929 г. прошел все круги ада, выпавшие на долю нашей страны в 20-м веке и не просто не исчез, как многие, а в первой четверти 21-го века вышел на уровень, каким не может похвастаться ни один машиностроительный завод страны. Сейчас Ростсельмаш выпускает 20% от мирового производства зерноуборочных комбайнов (поправьте меня, если я ошибаюсь).

Точно скажу вам, что стран, производящих зерноуборочные комбайны собственной разработки, гораздо меньше, чем стран, запускающие ракеты в космос.

Слагающих такого успеха много. Проработав на этом заводе всю жизнь и отдавая должное новому руководству предприятия, я постоянно добрым словом вспоминал тех, кто создавал первый проект завода. Конечно, мне возразят, что почти за сто лет очень многое изменилось. Это так, но разумные идеи и точные решения, заложенные в первоначальный проект завода, помогли ему твёрдо стать на ноги, пережить испытания и продолжать идти вперёд.

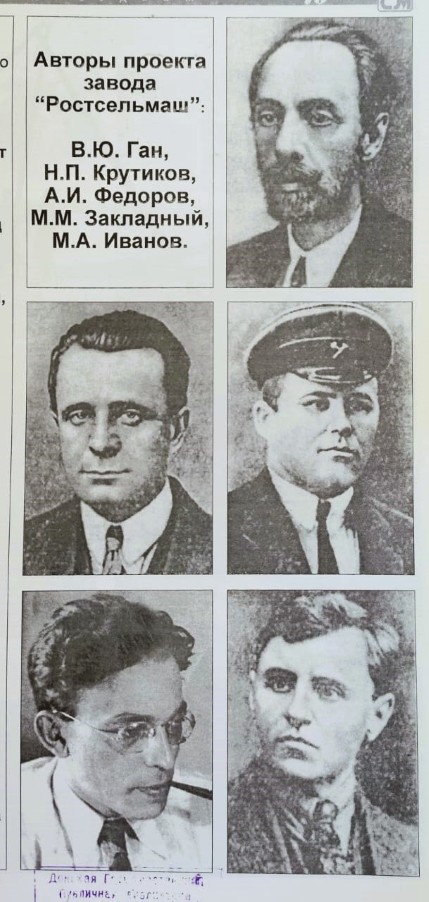

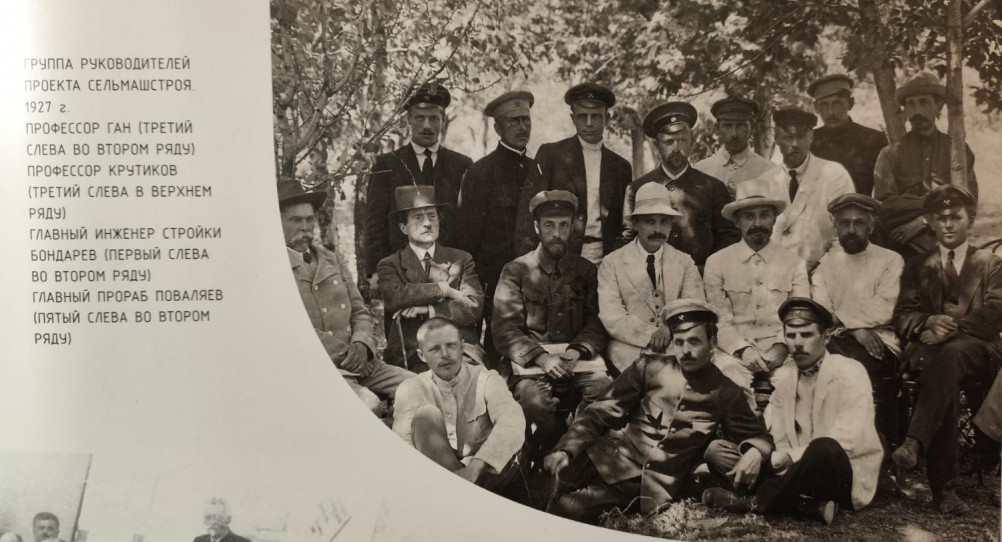

Первый проект завода сельхозмашиностроения в Ростове-на-Дону нигде не опубликован и неизвестно, сохранился ли. Но читая всё, что можно найти по истории завода, и пытаясь отыскать фамилии тех, кто внёс наибольший вклад в его проектирование, я чаще других встречал фамилию профессора Владимира Юльевича Гана.

В очередной раз я вспомнил Владимира Юльевича, когда в музейной зоне Ростовского завода тракторов появился этот отреставрированный прицепной комбайн.

Опять надо сказать добрые слова в адрес руководства завода, реализовавших такую экспозицию.

Мне неизвестно о подобных экспозициях у нас в стране. На головном предприятии на музейной площадке стоят прицепные комбайны, но без жаток и без тянущего трактора.

Почему комбайн навёл меня на мысли о первом проекте завода?

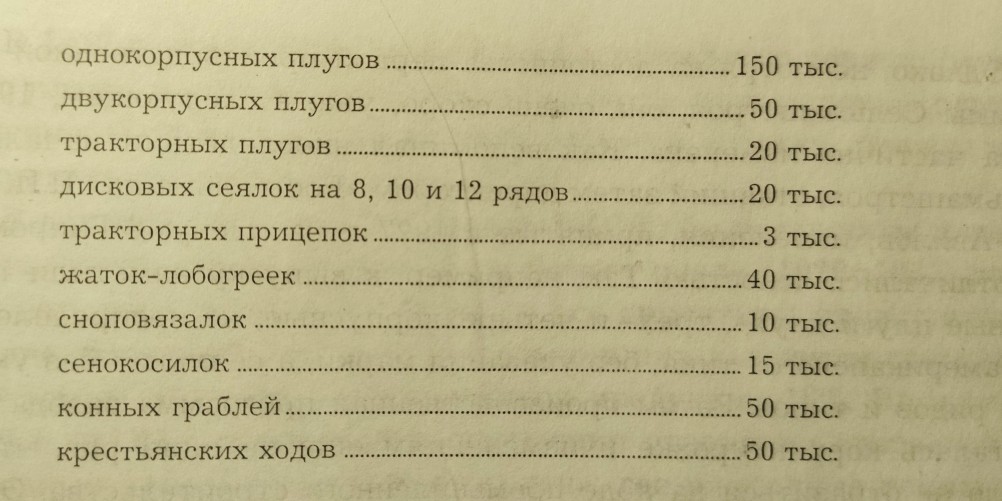

Сейчас мало кто вспомнит, что первая производственная программа завода, утверждённая в 1926 г., не предусматривала выпуска комбайнов вообще.

Вот эта программа, разработанная в Главметалле ВСНХ.

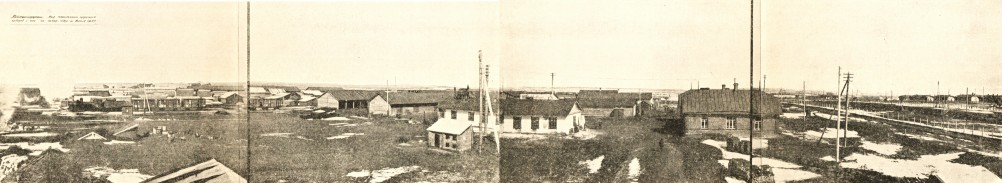

15 апреля 1926 г. первый домик в степи на месте будущего завода. Где он стоял, подробно разобрано здесь.

В конце марта 1927 г. Совет труда и обороны утверждает генеральный проект Сельмашстроя. Естественно, этот проект должен был основываться на первой производственной программе 1926 г., где комбайнов нет.

Первые изменения в производственную программу, принятую в 1926г, были внесены уже в следующем 1927 г. на пленуме технического совета Гипрозема. Эти изменения вызвали критику со стороны инспекторской группы Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР.

Так выглядела строительная площадка Сельмашстроя 1 марта 1927 г.

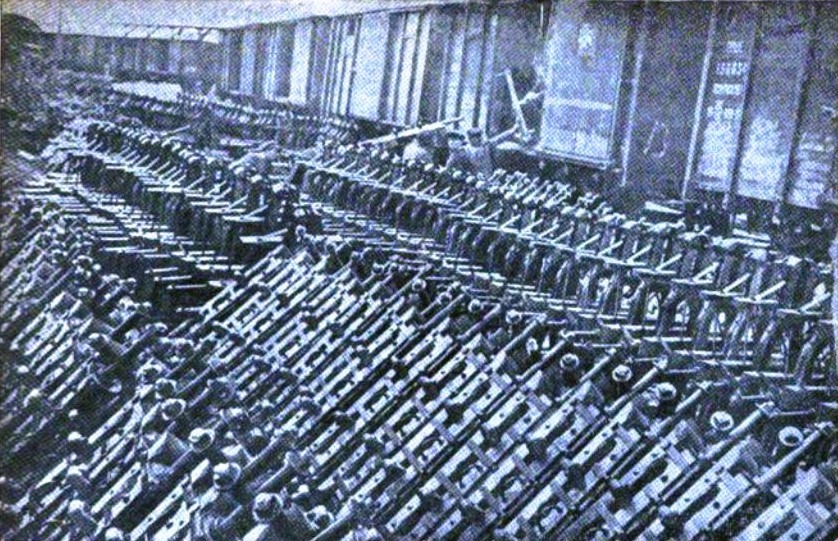

21 июля 1929 г. Сельмашстрой выпускает первую продукцию – крестьянские ходы. К этому сроку было завершено строительство четырёх важнейших заводских цехов: деревообделочного, крестьянских ходов, кузнечно-прессового и ремонтно-механического.

Первая продукция была выпущена в условиях полной чехарды с производственной программой.

Фото из музея Ростсельмаша.

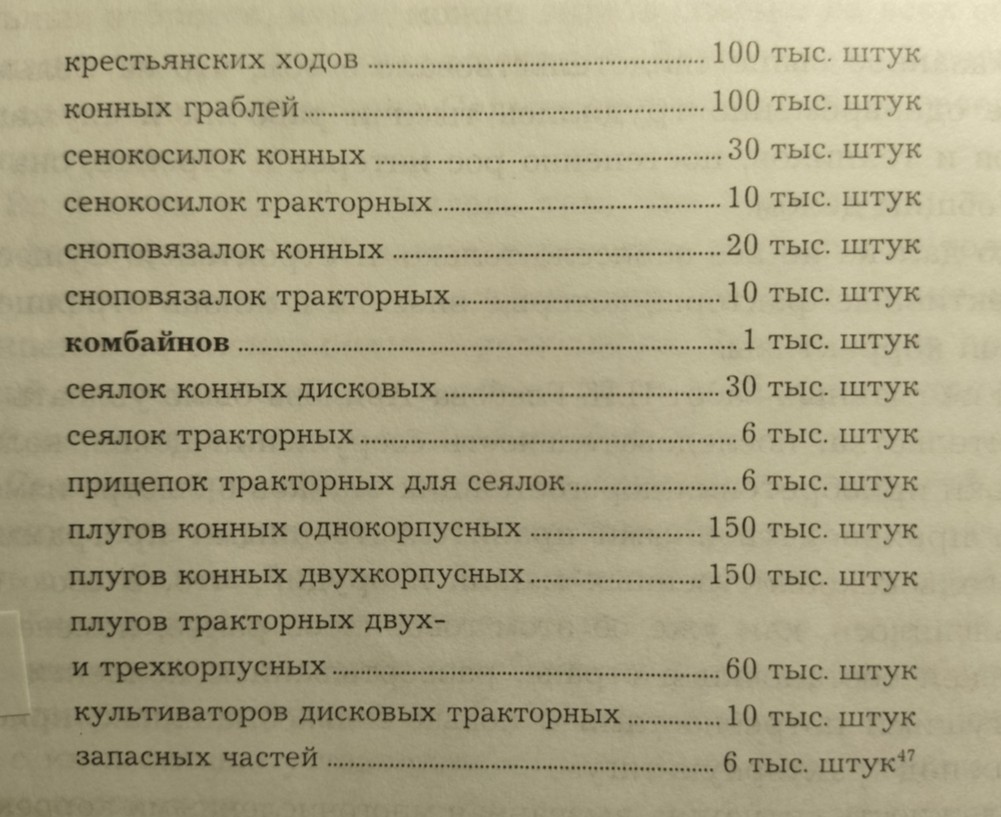

В январе1929 г. коллегия Главмашинстроя в связи с директивой сессии ЦИК СССР изменила годовую программу Сельмашстроя.

В программе появились комбайны. 1000 штук.

Следующая программа производства сельхозтехники была утверждена президиумом ВСНХ СССР 11 января 1930 г.

В ней комбайны отсутствовали совсем.

Дело в том, что в конце 1929 г. возникла идея строительства отдельного предприятия по производству комбайнов – Росткомбайнстроя. И даже был назначен директор этого завода.

История взаимоотношений Сельмашстроя и Росткомбайнстроя - это тема для большой книги, мы же отметим, что первый комбайн в нашем городе выпустили 7 июля 1930 г.

И это было бы невозможно, если бы проектировщики завода еще на первых этапах проектирования в 1925 г. не думали о комбайнах. Для справки, в США, ещё в конце 19-го века работало четыре завода по производству комбайнов.

Я умышленно привёл основные этапы принятия производственной программы Сельмашстроя с указанием органов, участвовавших в её разработке, чтобы вы почувствовали, насколько сумбурно и не последовательно ставились задачи перед рождающимся заводом.

А завод надо было проектировать в этих условиях и параллельно строить. И права на ошибку не было. Точнее, оно было у тех, кто в Москве ломал копья над судьбой завода. Но этого права не было у проектировщиков во главе с профессором Ганом.

Мне тоже выпало строить большой завод сельхозмашиностроения. И скажу вам точно, построить завод в условиях постоянно меняющийся производственной программы, а следовательно постоянных корректировок проекта, нельзя. Изменение номенклатуры выпускаемой продукции неизбежно ведёт за собой изменение состава оборудования, планировочных решений, логистики, технологии и прочего, прочего, прочего.

Как Владимир Юльевич как главный проектант вышел из этой ситуации и не поставил строительство в ступор?

Я вижу один ответ на этот вопрос. Он точно знал, какая продукция нужна будет сельскому хозяйству в ближайшем будущем. И он точно знал, к каким параметрам рано или поздно придёт производственная программа строящегося завода. Знал, не взирая на безумство, творящееся в московских кабинетах. И вёл завод к этой цели.

Огромного памятника ему мало.

Представить, в каком бурном море мнений и страстей рождался завод нам теперь трудно. Из всего, что мне удалось прочитать, наиболее ярко этот период рождения завода описан в очерке И. Гриневского из ежемесячного журнала «Наши достижения» в №6 за 1930 г.

Я приведу только выдержки:

Сотни тысяч «Краснопутиловцев», сталинградских «Интеров», харьковских и челябинских «Катер-пиллеров» должны быть оснащены советским плугом, бороной, сеялкой и сноповязалкой!

Подобной стройки в СССР ни разу не было.

Опыта не было. По первым проектам на Сельмашстрое предполагалось производить больше половины конного инвентаря для нужд бедняцко-середняцкого хозяйства советского юга.

Но шли годы.

Крестьянство советской страны потянулось к коллективизации, к крупному обобществленному хозяйству. Вырастал новый потребитель с.-х. продукции. И на ходу, не снимая рук с рычагов быстрых темпов, Сельмашстрой менял направление и содержание потока изделий.

За время с июня 1927 г. по декабрь 1929 г. программное задание менялось четыре раза!

Менялись сроки пуска завода. Сельмашстрою пришлось вопреки опыту столетий перепрягать лошадей во время переправы, не пугаться зимы и осенней грязи и все строить и строить.

Ибо сдавали в своем упорстве межи на крестьянских полях, разгороженная земля требовала крупных машин взамен сакковских плугов, лобогреек и конных сенокосилок.

Поэтому менялись задания.

Стоимость сооружения повысилась с 49 млн. до 77 млн., выпуск продукции—с 37 млн. до 115 млн. руб. 1

Новые задания, увеличивая производственную программу, заставляли перепроектировать цеха, менять типы станков и их расположение, вводить новые расчеты грузопотоков.

И все это на ходу!

Без возможности опереться на опыт предшественников, ибо не было в нашей истории подобной стройки!

Наконец, под напором молодых специалистов конный инвентарь почти целиком сдал свои позиции и уступил место тракторному инвентарю. Только конные грабли и крестьянские хода, как мост от старого к новому, были приняты в последнем и окончательном задании в январе 1930 г.

Колхозная волна, вызвав подвижку векового льда единоличных гнездовьев и сломав этот лед, крепко ударила по цехам новой стройки.

Оно и понятно.

Ледоход не проходит по строго начерченной программе. Стихийно он напирает на берега, сносит строения, ломает все на своем пути... Сколько понадобилось уменья, энергии, чтобы Сельмаш не был затерт колхозным ледоходом 1929/30 г., не устарел и не потребовал бы перестроек, достроек—затяжных и дорогих!

На этом фото первая продукция завода – крестьянские ходы грузится в вагоны.

Мне очень хотелось в живую представить себе этого человека, внёсшего самый большой вклад в проектирование завода Ростсельмаш и вынесшего на себе этот немыслимый труд.

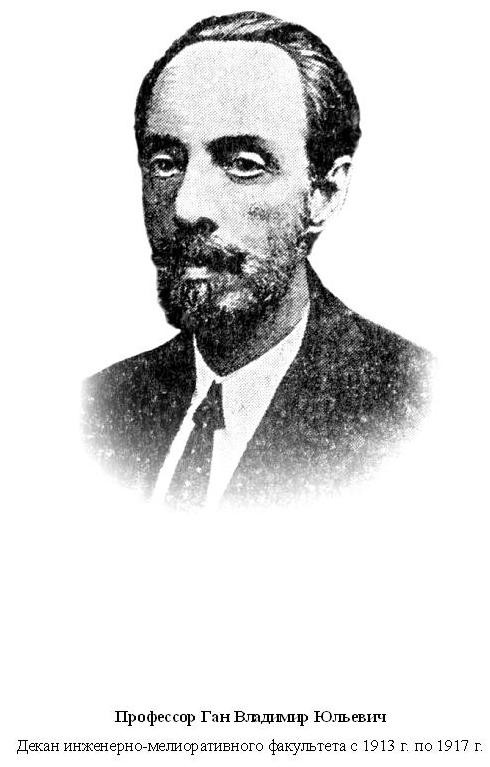

На этом фото Владимир Юльевич, декан одного из факультетов Новочеркасского политехнического института.

И я опять обратился к заметке И. Гриневского, написанной в 1930-м году.

Тут же, на Сельмашстрое, лицом к лицу встретились старые инженеры с новыми кадрами молодых строителей социализма, многие из которых едва ли помнят царского городового.

Технологический проект Сельмашстроя составлен профессором Владимиром Юльевичем Ганом (он же и главный инженер Сельмашстроя).

— Наш вожатый! —услышите вы о Гане теплые два слова от комсомольцев строителей и металл истов.

А «вожатому» от комсомола уже 54 года. Полвека жизни несмываемо положили на его худощавое, даже истощенное лицо с высоким лбом густую печать тонких морщин. Широко открытые глаза полны усталости. В голове и в бороде—седина.

Плохо выглядит комсомольский вожатый, утомился, но почти больной старик никогда не признается в этом своему собеседнику.

— Вы устали, нездоровы?

— Да, конечно, работы много, но я здоров!

— Надо бы отдохнуть!

— А как это сделать?.. Я за четыре года имел только две недели отпуска и то пожалел—работа зовет... Отдохнем, вот уж как достроим!..

Легко обходя рытвины, холмы щебня, леса и водопроводные трубы, которыми богато усеян двор строительства, проф. Ган ведет экскурсантов по цехам Сельмашстроя. Он говорит о том, как инженеры, составители проекта СМС, изучали передовой опыт капиталистических стран.

— Американцы, — вспоминает Ган, — откровенно делятся своим опытом, с ними легко. А немцы—скрытны. В Лейпциге на заводы Сакка меня не пустили: как же, вдруг украду секреты их производства!.. Скаредничают...

Ган рассказывает, что опыт заграницы в наших условиях требовал коренной переработки, ибо совершенно немыслимо перенести в СССР потогонную систему труда, созданную капиталом.

Экскурсия вошла в просторное здание деревообделочного. Цех почти на полном ходу—он работает с июля 1929 г. Визжат пилы, стонут, скрипят фрезерные, сверлильные многошпиндельные станки. Цех работает, но он еще не готов. Нет конвейера, не налажено снабжение теплым воздухом. Но и теперь цех напоминает собой не завод, а дворец труда: так много воздуха, света, простора.

Ган говорит:

— Мы взяли у заграницы все лучшее, переработали это лучшее, сконструировали собственные конвейеры. Мы построили крупнейшие цеха, равных им не так уж много и на Западе! Надо было заново разрешить сложнейшую проблему освещения столь обширных помещений. Мы разработали свою систему, проверили ее и не ошиблись в расчетах: смотрите, как светло в деревообделочном!..

Не хуже и в инструментальном, во всех цехах!

Ган радуется и не может скрыть этой радости, показывая цех за цехом.

— Мы построили по новейшей системе Грум-Гржимайло паросушку, которая за десять дней выпускает из двадцати семи камер шестьдесят вагонов сухой древесины, попавшей в туннели чуть ли не с корня. Наша сушилка не уступит, а то и превзойдет европейские: надо только уточнить нормы пароподачн, ведь каждая порода, даже партия древесины требует индивидуального подхода.

В оценке работы главного инженера на СМС нет расхождения.

— Комсомолец с седой бородой!.. Ган— прекрасный парень! —так заявил о своем инженере молодежный ударник, когда зашла речь о специалистах на Сельмашстрое.

Ган руководит шестьюстами инженеров и техников, а через них работой почти десяти тысяч строителей и металлистов. Владимир Юльевич бессменно дежурит на строительной вахте, и его всегда находят в самом нужном месте.

Инженер и профессор Ган не из тех специалистов, которые бегут от живой общественной работы. Проф. Ган—автор многих капитальных книг по технике, он председатель научно-технического общества Северо-Кавказского края. Он первый вступил в социалистическое соревнование, опубликовав в местных газетах воззвание ко всем специалистам. Ган постоянно ведет работу с молодежью, передавая ей свои знания и опыт.

По февральской грязи, еле выдирая из нее калоши, проф. Ган идет в завком, несет заявление:

«Предлагаю организовать массовые курсы по подготовке квалифицированной рабочей силы. Берусь руководить этими кур-сами и читать лекции».

Так заполнил Ган живым содержанием свой вызов специалистов - сельмашстроевцев на социалистическое соревнование. По его инициативе и при его живом участии на стройке открылось отделение Донского политехнического института по с.-х. машиностроению, где сейчас учится 96 рабочих и техников со строительства.

От профессора Гана не отстают в работе и другие специалисты. Их усилиями, под руководством партячейки и завкома, на Сельмашстрое создан настоящий комбинат учреждений, готовящих кадры квалифицированных рабочих, мастеров и техников-инженеров узкой специальности.

В первых цехах Сельмашстроя.

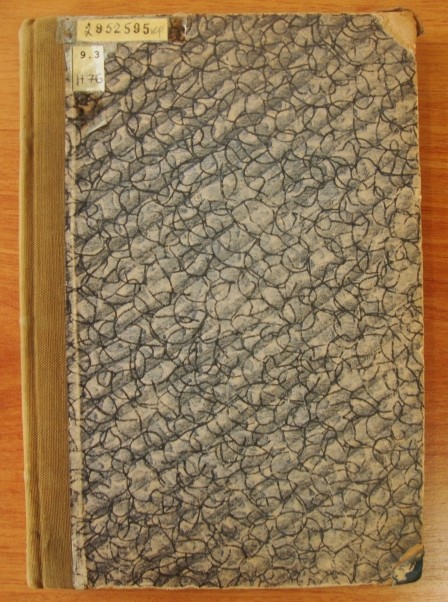

Я уже сказал, что неизвестно, сохранился ли первоначальный проект Сельмашстроя. Но в разделе редких книг Отдела краеведения ДГПБ мне удалось найти эту книжку в суровом переплёте без единой буквы. Больше скажу, в книге нет ни единой фамилии её авторов.

По сути, эта книга - конспект или популярное изложение проекта завода. И по всем признакам видно, что профессор Ган был одним из главных авторов этой книги.

А то, что он не оставил своей фамилии, считая проект плодом коллективного труда, то это прекрасно его характеризует.

В уникальной книге приведены все основные предпосылки для строительства завода и изложены основные решения, положенные в основу проекта.

Я не могу привести здесь всю книгу, даже её часть. Поэтому ограничусь несколькими выдержками.

В книге делается подробный анализ рынка сельхозтехники в нашей стране за последние десятилетия.

Составляются прогнозы развития рынка.

Анализируется дефицит сельскохозяйственного инвентаря.

Предлагаются практические мероприятия по удовлетворению спроса сельхозпроизводителей.

Анализируются возможности существующих заводов.

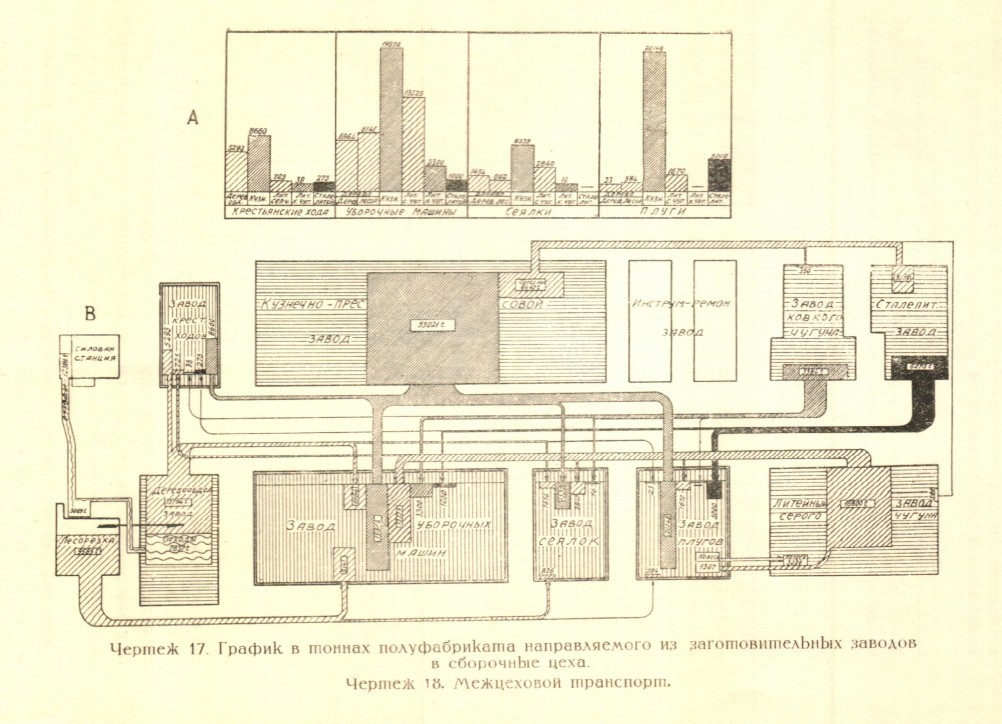

Составляются прогнозы производства по уборочным и другим машинам. Составляются предварительные производственные программы по плугам, сеялкам, сенокосилкам и прочему.

Ведется подсчёт крестьянских хозяйств и имеющихся в их распоряжении тягловых сил.

Уделяется огромное внимание выбору места для нового завода. Оценивается наличие рабочей силы, жилого фонда и «культурно-научных» ресурсов.

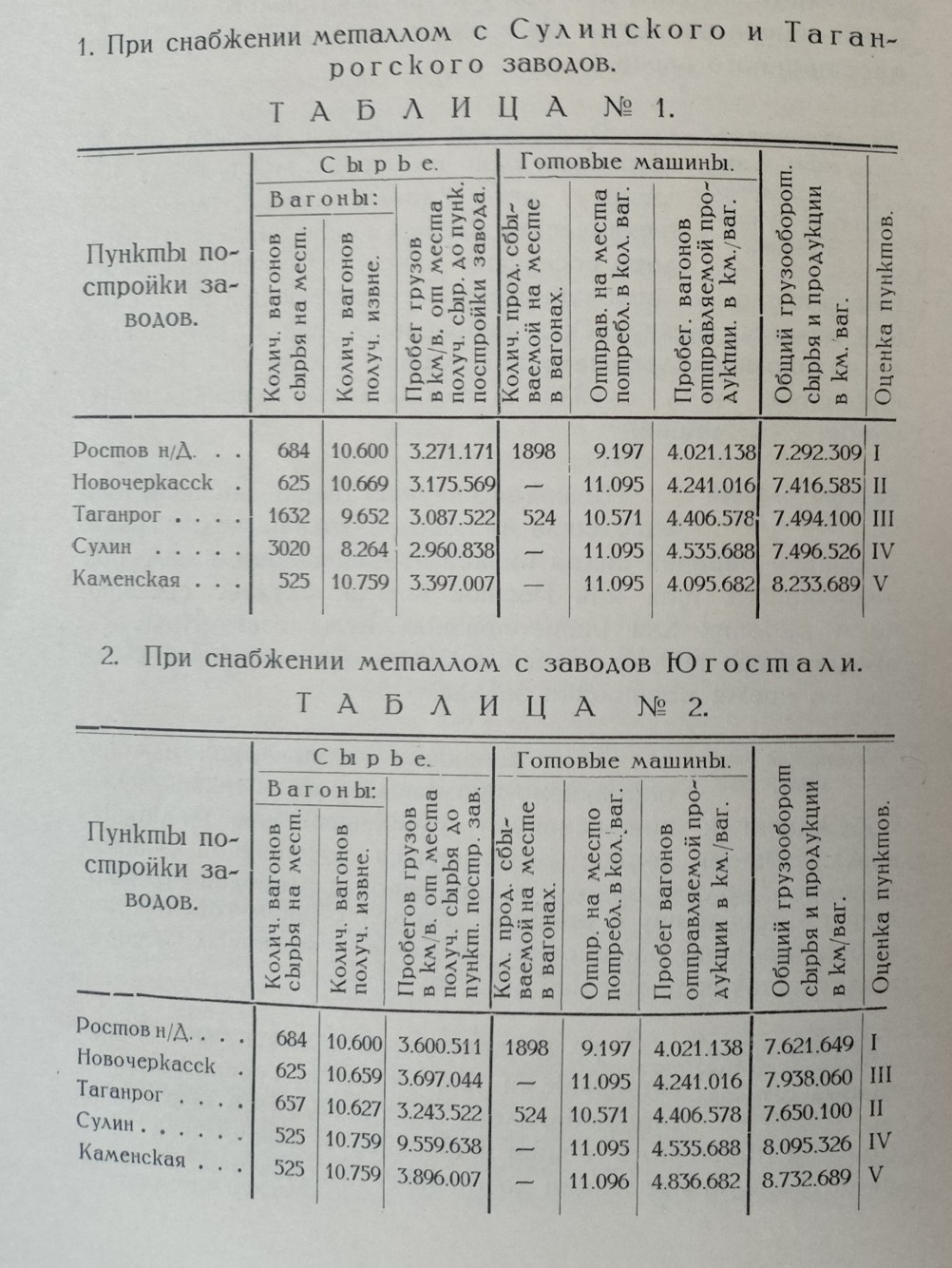

Большое внимание уделяется снабженческой и сбытовой логистике.

Одна таблица для примера.

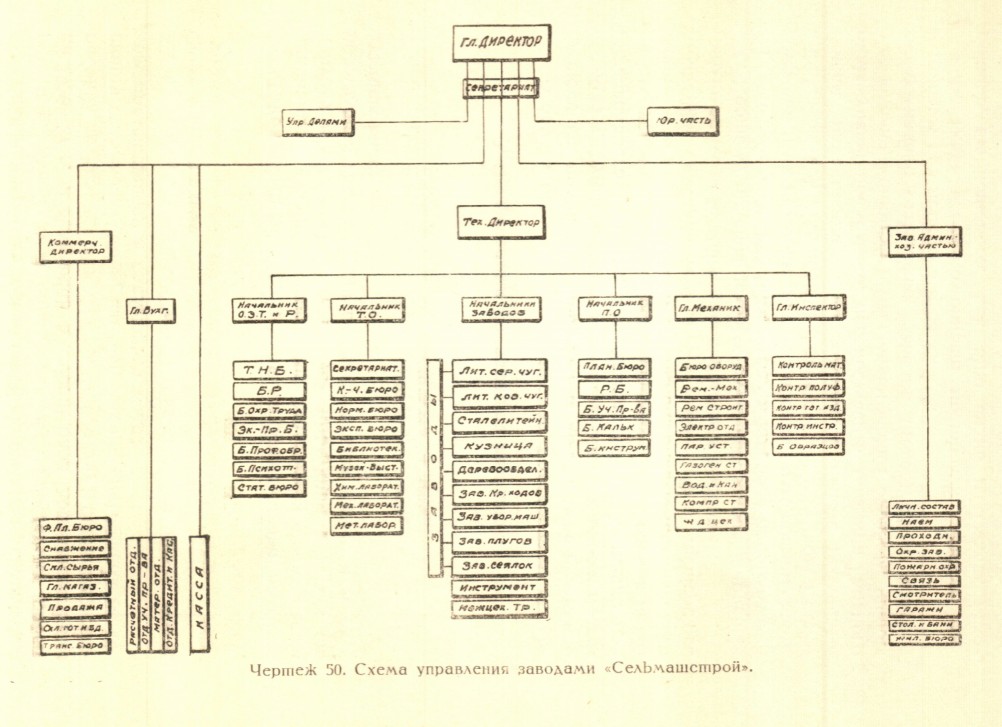

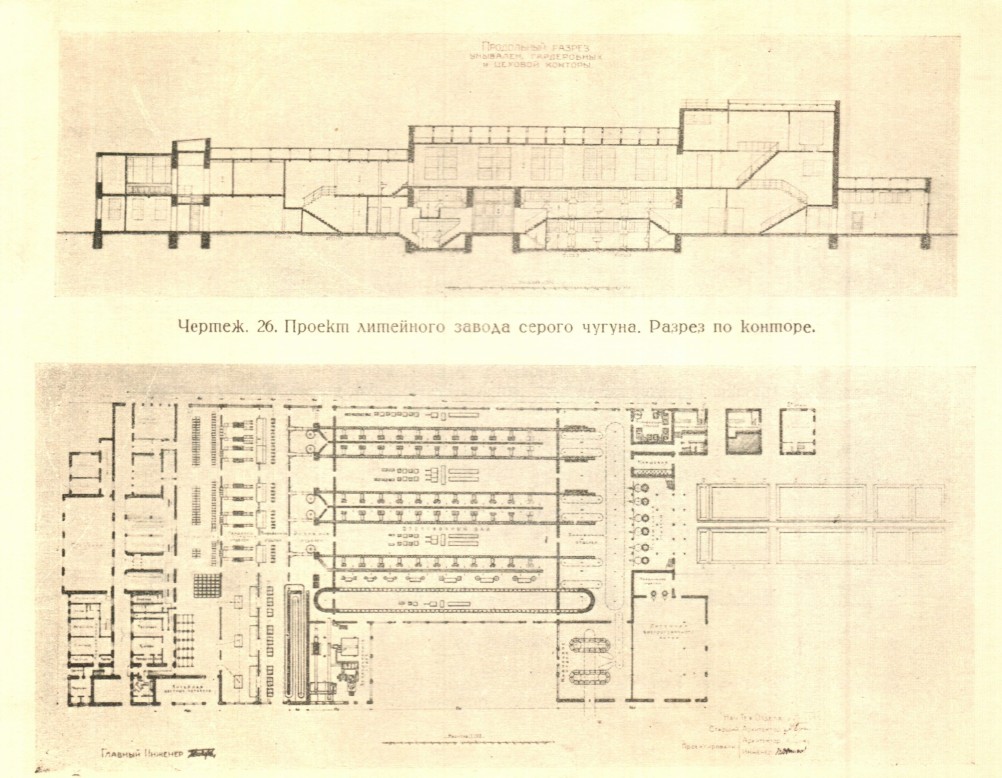

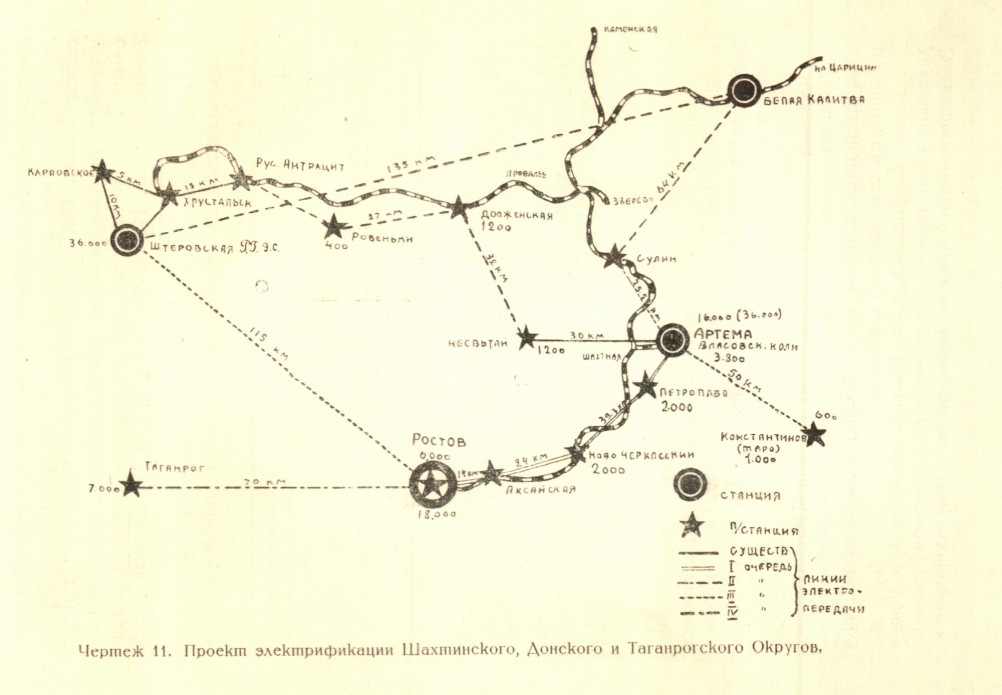

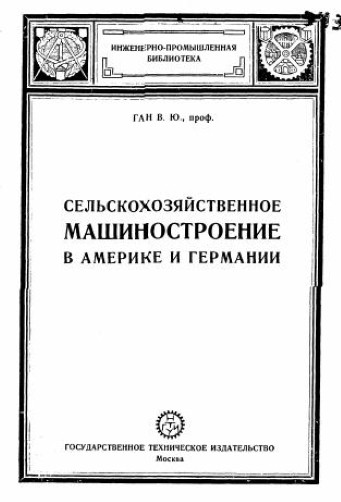

А далее следуют десятки схем, чертежей и расчётов. Рассчитывается производительность каждого цеха и участка. Рассчитывается внутризаводская логистика, снабжение энергетическими ресурсами и многое, многое другое вплоть до штатного расписания и калькуляций.

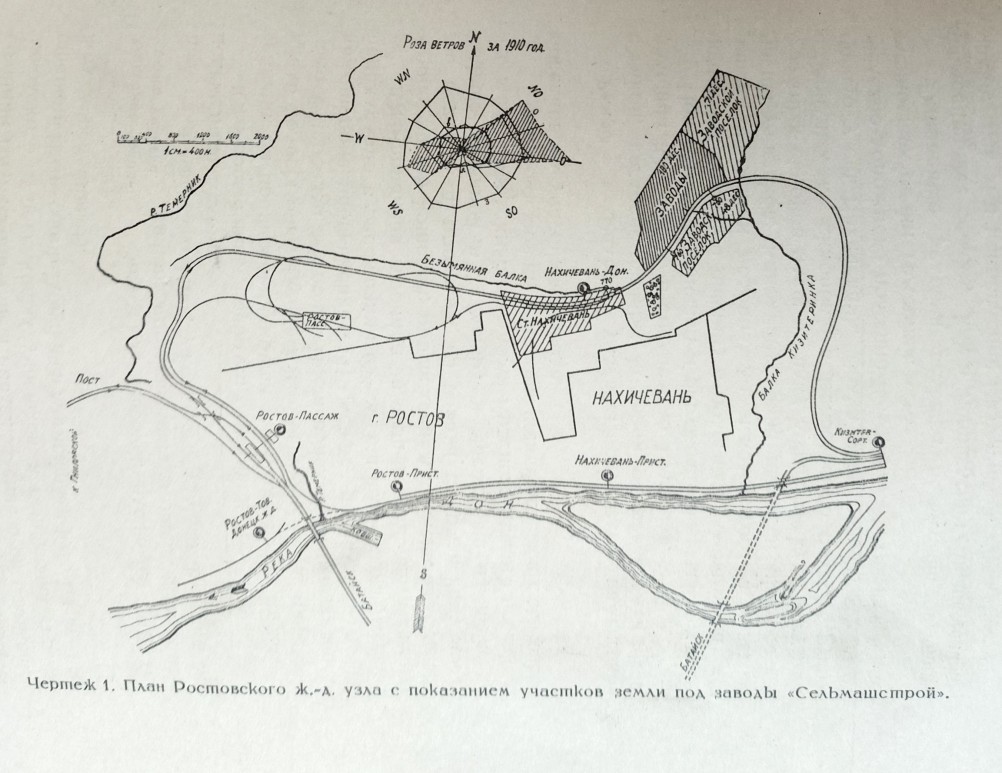

Первые привязки будущего завода.

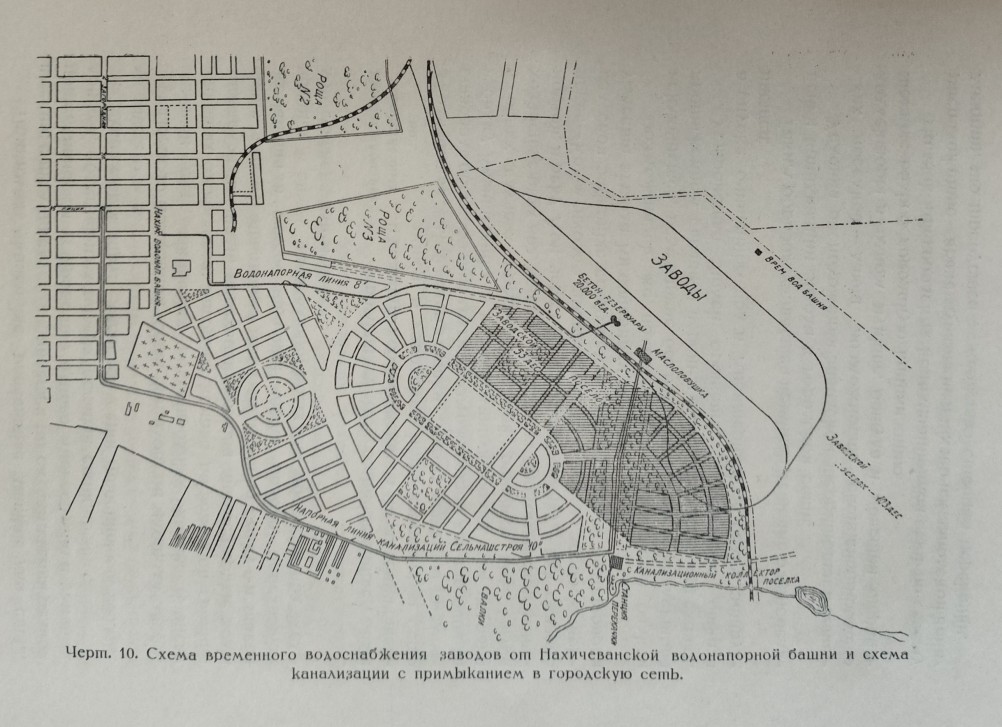

Из этой схемы, например, можно узнать, что первая канализация от завода должна была быть напорной.

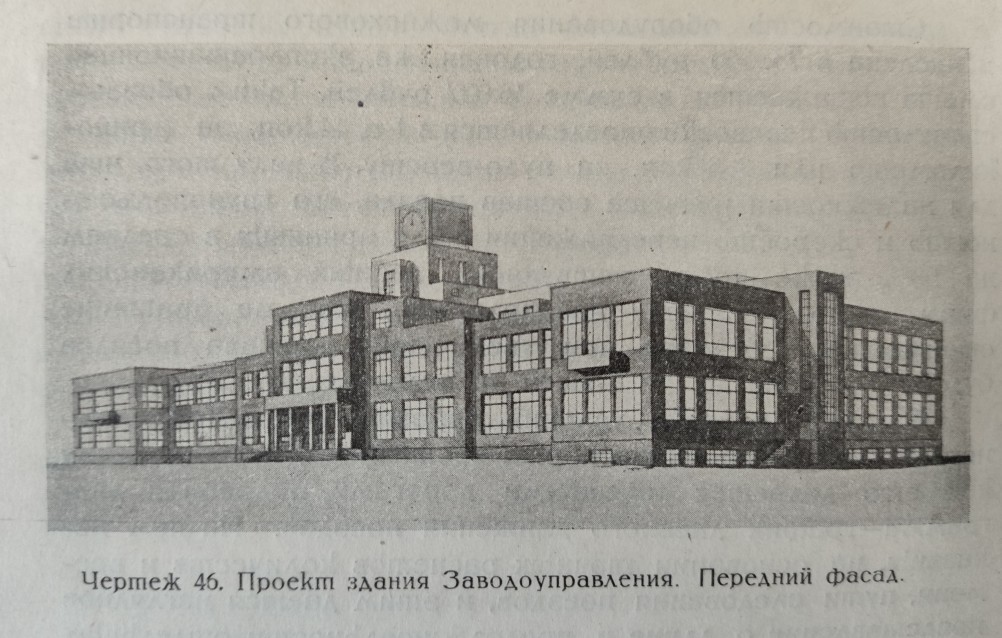

Даже дизайн фасадов был учтён в проекте. Заводоуправление

Структура управления

Приводятся планировки всех цехов. Это, например, хорошо мне знакомый цех Серого чугуна. И до сих пор некоторые участки имеют ту же планировку. Хотя, конечно, многие изменились принципиально.

Электроснабжение завода.

Внутризаводская логистика

Я листал эту книгу, как роман, и представлял себе худощавого, немолодого профессора в очках, вытаскивающего ноги из грязи строительной площадки.

Через семь лет после опубликования восторженной статьи И. Гриневского благодарная Советская власть арестует члена-корреспондента академии наук СССР Гана за то, что тот вовремя не вернулся из заграничной командировки.

Что там произошло за границей, неизвестно. Из заключения он не вернётся.

И еще позволю себе пару советов нынешнему руководству завода Ростсельмаш.

Во-первых, увековечить имя профессора Владимира Юльевича Гана где-нибудь на заводской территории или на территории посёлка Сельмаш. Мемориальную доску этот человек точно заслужил.

А во-вторых, переиздать книгу, являющуюся конспектом первого проекта завода. Это память.

Некоторые факты из биографии Владимира Юльевича Гана:

Родился Владимир Юльевич Ган в 1876 г. 27 февраля (10 марта) в селе Болычево, Можайского уезда, Московской губернии.

….. В.Ю. Ган учится в Самарском реальном училище и зарабатывает репетиторством. В числе его учеников будущий писатель Алексей Толстой. В будущем Толстой подарит Гану несколько своих книг.

…..Учеба в Харьковском институте

1908 г. В.Ю. Ган состоит в редакции журнала «Русский мельник»

1911 г. Инженер-техник В.Ю. Ган выпускает в СПБ книгу «Заметки об определении усилий развивающихся в молотилках от инерции её качающихся органов»

1913-1917 В.Ю. Ган возглавляет мелиоративный факультет Донского (Новочеркасского) политехнического института.

1914 г. В Ростове на Дону под редакцией В.Ю. выходит бюллетень «Результаты испытания молотилок»

1925 г. В Ленинграде выходит книга профессора В.Ю. Гана «Локомобиль и молотилка. Руководство для с.х. товариществ, агрономов и машинистов»

1925 г. Выходит книга «Тракторы в сельском хозяйстве»

1928 г. В.Ю.Ган посещает Америку и Германию в составе группы специалистов, проектировавших Сельмашстрой.

1930 г. Выходит книга «Сельскохозяйственное машиностроение в Германии и Америке»

1932 г. Зарубежная командировка, из которой профессор В.Ю. Ган не возвращается вовремя.

1934 г. Член-корреспондент академии наук В.Ю. Ган, работает в созданном при технической группе академии наук СССР в бюро по организации научных работ для систематического изучения износа деталей машин и сроков их службы.

1937 г. арест в Новочеркасске. В.Ю. Ган работал в это время в Новочеркасском Политехе. Тогда Новочеркасский индустриальный институт.

1939 г. смерть в заключении.

Эта заметка обязательно будет дополняться.

- Категория: Страницы истории | Просмотров: 332 | Автор: Stanichnik | Дата: 28.08.2025 | Комментарии (17)

Интересен “План Ростовского ж.-д. узла ….“ из книги 1927 года: https://meotyda.ru/sites/default/files/images/uploads/Stanichnik/25-08-28/18.jpg .

Получается, что обходную ветку железной дороги мимо Ростова на Батайск через Зелёный остров, предполагали построить ещё в тот период. Но видимо в пойме Дона дамбу под железнодорожные пути от Ростова на Батайск (через Зелёный остров), проложить не удалось по финансовым затратам. И ветку потянули от Аксая, по Ольгинской дамбе.

А запланированное в 1927 году исполнили после завершения строительства канала Волго-Дон в 1952 году, когда прекратились весенние разливы реки Дон по пойме до самого Батайска.

Действительно. А я сразу не заметил.

+1, хотя меня больше восхитил вокзал на Новом Поселении и развязки там.

Не понял. Поясни.

В районе "Ростов-Горы" на этой схеме нарисован "Ростов-Пасс" и куча железнодорожных путей, подходящих к нему со всех сторон.

О. Случайно наткнулся на прекрасное в тему на "Ростов-Береге".

В этой заметке https://meotyda.ru/node/2499 , в обсуждениях предполагал, что ветку на Батайск через Ольгинскую дамбу начали строить перед войной. Там и карты по обходной ветке.

А мне вот интересна восточная граница заводского поселка, которую тогда провели по нынешним Металлургической и Образцовой. Полагаю, что малое удаление от проходной завода сыграло роль, что уже в первой половине 1930-х капитальная застройка расширилась почти до Колхозного базара. А в северном секторе ( за железной дорогой) все, кроме школы, отдали под частный сектор.

Там непонятно. Заводская нитка железной дороги, показана так, как она есть сейчас. Но она нарисована поверх кварталов.

А вот здание заводоуправления реализовали достаточно близко к проекту. Сейчас мы видим совсем другое .

И всё таки не понимаю, почему ул. металлургическая получилась овалом?

Почитайте здесь.

https://meotyda.ru/node/3101

Я живу на ул смычка, прочёл Вашу ссылку и всё это я знаю. Но почему ОВАЛ? Да ещё под ОДНИМ названием!где это объясняется?я что то упустил?

Если вы посмотрите на карту города, то взгляните на Красногвардейскую улицу и улицу Гайдара на Новом поселении и на Береберовке на Турбинный и Контактный переулки. Всё это спроектировано в одно время с Металлургической. Просто на Сельмаше круг превратился в овал :)

И на Красный Город-Сад (многочисленные Кольцевые на Западном).

Концепция круговых городов была очень популярна в те годы.

Спасибо. Счастье жить в центре Сельмаша.. и пусть все улицы будут не прямые, так даже уютнее.

Вот, что принёс поиск:

Ган Владимир Юльевич. Профессор. В Донской армии; с 5 окт. 1918 председатель комиссии для обследования Русско-Балтийского завода в Таганроге.

Оставить комментарий