Если бы я раньше видел эту картину известного донского художника Митрофана Борисовича Грекова, на которой изображено огромное, старое дерево, то, возможно, не ошибся бы так.

Когда я первый раз приехал в хутор Калиновский, где когда-то было поместье одного из представителей многочисленного рода Грековых, то принял за остатки помещичьей усадьбы развалины куреня богатого казака.

А эту рощу с огромными шапками деревьев я заметил, но не придал ей значения.

Спасибо местному жителю Александру Иванову, который не только поправил меня, но и снабдил двумя старыми фотографиями, на которых запечатлен помещичий дом в ту пору, когда он стал детским домом, и рассказом об истории хутора. Помещу его в конце заметки.

И вот мы едем среди рощ, по песчаным дорогам, которые были когда-то улицами хутора.

По многочисленным, едва заметным приметам можно понять, что даже в эпоху своего расцвета курени в этом хуторе не жались друг к другу, а были вольно разбросаны по лесистой пойме притока Калитвы реки Берёзовой.

Так и не смог определить, живёт сейчас в хуторе кто-нибудь, или он окончательно покинут. Но после очередного поворота на лесной дороге оказался у источника.

И этот источник не позабыт, позаброшен. Люди живут где-то в округе.

Стоит сразу отметить, что место бывшей усадьбы Грековых удивительно во многих отношениях. Одна из особенностей: песчаные почвы и близкое залегание почвенных вод. На лёгком, обводнённом грунте, как грибы, растут огромные деревья.

А следы источников, самых разнообразных, здесь повсюду.

Вот колодец. Вероятно, построенный много позже существования поместья.

А возраст этого сооружения, который я для себя назвал подвалом водяного, определить трудно.

Об источниках в этом урочище можно написать отдельный рассказ. Но пока наша цель - остатки самого поместья и фонтана. Как тут не построить фонтан?

Методично обхожу местность, беря на заметку остатки строений, едва различимые под корнями деревьев.

А здесь непонятно, что было. Но было.

Стены.

Непередаваемое ощущение: бродить по лесу от одного утонувшего во времени следа к другому. И восстанавливать картину былой, бившей фонтаном жизни вокруг настоящего фонтана, затерянного в глуши на реке Берёзовой.

Я, бродя по бывшему поместью, каким-то «шестым чувством» или «боковым зрением» сразу приметил центр усадьбы. И приближался к нему, не торопясь. Стараясь ничего не пропустить.

Вот фонтан. Вот ступеньки барского дома. Это место легко узнать на старых фотографиях в начале заметки.

У ступенек меня ждал приз – молотильный каток.

И обрадовался, потому что те, кто постоянно читает Меотиду, знают, что мельницы и молотьба- одна из главных тем этого сайта. И огорчился, потому что много раз, пытаясь тащить целые катки или их остатки, знаю их непомерный вес. Делались они из очень плотного кварцита.

Оценив «на глаз» вес этого катка, понял, что не утащу его никак. Но скорее для очистки совести попытался его поднять. И о чудо! Он оказался вполне мне по силам. Еще не понимаю причину такой странности, начал тащить его волоком по лесной дороге. Тяжелая работа остудила голову, и я начал внимательно осматривать каток.

Он оказался из бетона. Для меня открытие. Таких не встречал ранее. Памятник перехода от эпохи патриархального, натурального хозяйства к эпохе индустриализации.

Вернулся к фонтану.

Сделал несколько снимков его и округи. Понимая, что скоро он исчезнет.

И стараясь через фотографии передать вам атмосферу этого необычного места.

На страницах Меотиды мною, Андреем и Михаилом неоднократно рассказывалось о первых бетонных строениях в нашем крае. О мосте через Кумшак, о церкви в Волгоградской области, часовне в Каныгине и о других. Очень вероятно, что Калиновский фонтан из этого семейства.

Еще раз, уже многое понимая, прошел по бывшей усадьбе Грековых.

Усадьба имела несколько террас, открывающихся в долину реки.

И несколько близко расположенных каменных строений.

Есть на территории усадьбы строения, возведённые уже в эпоху, когда здесь был детский дом, а потом, вероятно, колхозные, хозяйственные постройки.

Когда я вошел в эту комнату, с оконной перекладины на меня удивлённо глянул огромный филин. Исчез он совершенно бесшумно. Метнувшийся за ним объектив не успел.

И деревья, деревья, деревья.

Кто колесил по этому краю, знает, что большие деревья здесь не встречаются. Только прячутся в балках скромные, байрачные леса, стараясь не высовываться на открытые, продуваемые места.

А здесь… Не знаю, что здесь. Этот лес не похож на северные, холодные и густые леса. Не похож на южные, горные, буйные чащи. Это калитвенский лес, свой, особенный.

Лес относительно старый. Говорю «относительно» потому, что редко какой тополь доживает до ста лет. Значит эти деревья, скорее всего, выросли сами, когда поместье лишилось постоянного ухода.

Это заметно еще потому, что у растущих здесь тополей нет строгой схемы расположения.

Но хорошо здесь необычайно. В каждом году у меня появляется одно, редко больше, мест, куда по-настоящему хочется вернуться. Теперь прибавилось это.

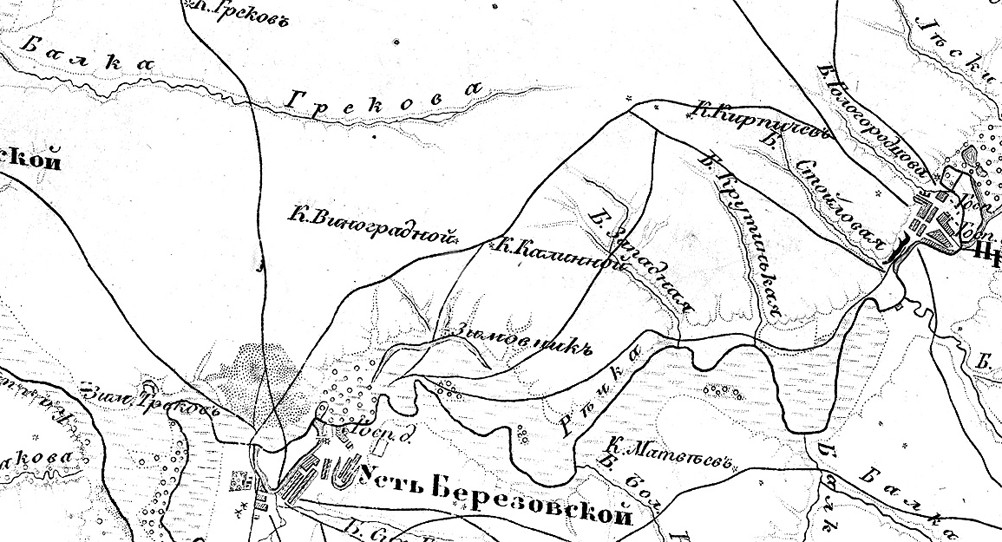

Интересно полистать старые карты этой местности. Курган, который вероятно дал название хутору, в старину назывался «Калинной». Что навело меня на мысль о том, что название хутора произошло не от названия дерева «калина», а от глагола «калить». Что более понятно, потому что калина в диком виде в наших краях не растёт. А калить здесь могли что угодно, например, известняк. Дрова рядом.

Ещё интересно увидеть, что фамилия Грековых встречается на небольшом участке дважды. И курган, и балка носят это имя. Род Грековых был многочисленным и славился многими известными людьми. Интересно бы узнать, сами Грековы давали свое имя географическим объектам или благодарность людская?

И еще об одном событии в истории этого места стоит рассказать. В 1920 г. отряд махновцев устроил в районе усадьбы засаду красным. Погибшим в этом бою красноармейцам устроен памятник. Памятник не брошен, за ним ухаживают.

И я вам его обязательно покажу, но хочется найти больше информации о тех событиях. А с этим пока туго. Буду благодарен за любую помощь.

А место для засады здесь лучше не придумать.

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ИСТОРИЯ ПОСЁЛКА КАЛИНОВСКИЙ.

Посёлок Калиновский основал правнук войскового старшины Алексея Грекова Степан Степанович Греков в 1849 году. Изначально посёлок назывался Греков-Степановский. Затем, немного поже, сами Грековы переименовали его в посёлок Калиновский. В переписи 1859 года в нём насчитывалось 20 дворов. Греков Степан Степанович имел чин штабс-капитана, занимал должность почётного мирового судьи. По мимо всего он был крупным землевладельцем.

Степан Степанович был женат на Евдокии Павловне, в девичестве Персидской. У них родилось трое детей: Евдокия-1842 г.р., Павел-1843 г.р., Николай-1844г.р.

Младший сын Степана Степановича Николай Степанович пошёл по стопам отца. Он стал почётным мировым судьёй 4-го участка Донецкого округа. В 4-й участок входили: Голово-Калитвенская волость, Усть-Берёзовская волость, Большинская волость, Голодаево-Сариновская волость. Приёмная мирового судьи находилась в посёлке Калиновском. Именно Николай Степанович стал инициатором строительства барской усадьбы. В разные годы Николай Степанович имел разные титулы и должности. С 1875 г. и по 1881 г. имел титул Губернский секретарь, с 1887 г. по 1900 г. почётный мировой судья, с 1904 г по 1906 г. окружной предводитель дворянства, камер герь Высочайшего двора.

Последними хозяевами имения были два сына Николая Степановича Грекова: Николай Николаевич и Александр Николаевич. По рассказам местных жителей Греков Александр Николаевич в отношении крестьян был груб, иногда жесток, считал их низшей расой. Николай Николаевич к крестьянам относился более лояльно. Поэтому, когда в 1918 году в Ильинке и Калиновке установилась советская власть, Александр сразу же исчез из поместья, опасаясь за свою жизнь. Николай же продолжал жить со своей семьёй в имении. Его никто не трогал, единственное у них изъяли землю и поделили между крестьянами.

Николай Николаевич Греков был инженером, а по совместительству с 1911 г. по 1913 г. помощником окружного предводителя дворян Николая Ивановича Полякова. Этот помещик жил в Головке. В 1919 г. , перед приходом Красной армии Николай Николаевич бежал в Новочеркасск, дальнейшая его судьба неизвестна.

Александр Николаевич Греков родился в 1878 году. Из дворян ОВД, закончил Донской кадетский корпус в 1896 г., в 1898 году закончил Константиновское артиллерийское училище, офицер 20-й Донской казачьей батареи. Войсковой старшина, воспитатель подготовительного пансиона Донского кадетского корпуса. Полковник с 28 мая 1918 года. В Донской армии, ВСЮР (Вооружённые Силы Юга России - это объединение Белой добровольческой армии и армии Всевеликого Войска Донского для совместной борьбы против большевиков) и Русской армии. В 1920-м году комендант штаба Донского корпуса до эвакуации Крыма. Был на острове Лемнос. Осенью 1925 года в составе Донского офицерского резерва в Болгарии. Жена Софья Андреевна Волошина, дочь войскового старшины. Дети: Вера-1902 г.р., Николай-1904 г.р., Александр-1907 г.р.

После Гражданской войны в имении Грековых разместился детский дом. В настоящее время от наследия помещиков Грековых нечего не осталось, кроме ступенек да разваленных стен, и разбитого фонтана.

- Категория: Хутора, станицы, слободки | Просмотров: 261 | Автор: Stanichnik | Дата: 25.10.2023 | Комментарии (2)

Предписание

Штабу Особой группы войск (махновцев) по оперативной части,

с. Никольско-Покровское Донской области.

№ 73.

11 сентября 1920 г.

В районе нашего расположения на расстоянии 20 верст противника силы не обнаружены, кроме станции и города Миллерово, откуда и возможный их подход к.нашим частям.

Наши задачи: уклониться не восток в 50–60 верст от линии Сев.–Донецкой же л. дороги, дабы противник заблаговременно не мог обнаружить наше движение и не разгадал наши цели движения на юг от угрозы захвата или порчи противником переправ через реку Лонец.

На 12 сентября назначается переезд 25–30-верстный к конечному пункту с. Еф-ремовское, Степановское, что 30 верст южнее с. Свинная по реке Калитва, во исполнение сего предлагаю:

1. Начать движение 12 сентября в 9 часов утра всеми частями группы.

2. С. Александровка (Городище) и хутор занять штабом группы, Совет, Сотня Батька, I кавалер., I пех. и пулеметный полки и артиллерия, команда люисистов и связью.

С. Криворожье занять III пех. полком, снабжение, придав одно орудие.

3. С. Нижне-Ольховое (Повдеевка) занять 11 пех. полком и артскладом.

4. С. Ефремовна – Степановка занять 2 кавалер, полком и лазаретом.

Криворожскому гарнизону выслать разъезды на 15 вер. в сторону ст. Миллерово, Никольско-Покровское (Свинная), хут. Алексеевна и Ушаков, точно следить за возможным движением противника со стороны Миллерово.

5. Нижнеольховскому гарнизону выслать разведку в сел. Екатериновку (Черно-зубовка), хут. Наумов, Болошинский и Ниж. Калиновский.

6. Ефремовско-Степановскому гарнизону выслать разведку на хут. Колушкин и с. Курлаково-Липовская.

Примечание: все разведывательные отряды должны иметь характер как разведки, так и распространения литературы, для чего и предлагаю последних таковой снабдить. Кроме того, все гарнизоны в отдельности должны проводить в означенных выше селах и станицах митинги, для чего в каждый гарнизон выслать способных людей.

7. Отряд Буданова расположить в с. Криворожье, а раненых и больных определить в армейский лазарет.

8. При движении войск всегда поступать так: все больные и раненые бывшие командиры должны двигаться за комендантской ротой штаба группы.

9. При стоянке иметь тесную техническую связь со всеми гарнизонами: сборный пункт назначается хут. Кудрявский, что юго-восточнее в 1 верст. Городище по р. Калитва.

10. В вышеозначенных селах и хуторах предполагается дневка.

Зам. Командарм С. Каретник Нач. Оперотд. СРПУ (махновцев) В. Б е л а ш >.

Предписание

Штабу Особой группы войск (махновцев) по оперативной части

с. Александровка Донской области Верхнедон. окр.

№ 74.

12 сентября 1920 г.

За 11 сентября по агентурным сведениям в с. Большинская находится милиция до 20 чел., в станице Сычев находится продовольственный отряд до 200 чел. пехоты при нескольких пулеметах. В Чернозубовке находится милиция. В станице Верхне-Ольховая (Кошары) находится милиция. Разбитые части красных, ст. Миллерово и гарнизона бежали 11 сентября по дороге на Поздеевку. Красные пустили по нашим следам часть пехоты и кавалерии, которые занимают с. Свинное, и последние должны повести наступление на гарнизон Криворожье.

Спасибо Сергей! Что-то становится понятным в обстановке. Попробую нанести эту ситуацию на карту.

Оставить комментарий