На крутом изгибе Калитвы, где стоят рядом три хутора, основанных когда-то старообрядцами: Крутинский, Рудаков и Ленина, в густом пойменном лесу прячутся развалины водяной мельницы.

Водяные мельницы - вещь для нашего края нередкая, остатки плотин видны на всех малых реках: Сале, Быстрой, Миусе и других. Но только здесь, на Калитве, сохранились остатки мельничных строений.

Впервые я попал сюда очень давно, в прошлой ипостаси. Тогда и сейчас здесь маленький местный курорт. Место красивое, удобное. И хотя вода в наших малых равнинных реках для купания подходит мало, здесь, проходя через стремнины полуразрушенной плотины, она немного очищается и светлеет.

Не забуду, когда попав на мельницу в первый раз, залез от восторга в самое бурное место.

А пейзажи по берегам Калитвы нельзя забыть, хоть раз побывав здесь.

В этот раз я приехал в хутор Крутинский в том числе для того, чтобы найти какие-нибудь документальные следы этой мельницы.

Повезло.

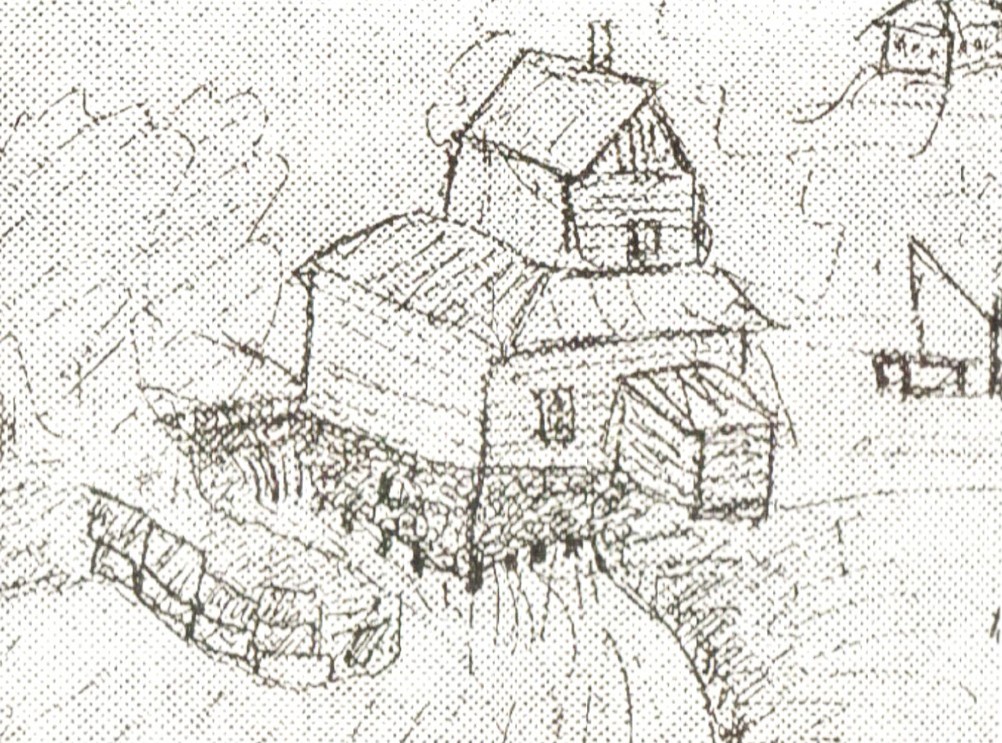

В местной библиотеке, в книге известного краеведа, уроженца Крутинского, Ивана Георгиевича Войтова нашел рассказ и этот рисунок. (рассказ о поездке в хутор здесь)

Неудержимо захотелось сравнить рисунок с реальными развалинами. Пока не исчезли.

Я у мельницы.

Под скалами у Лазоревой горы.

Начинаю методично осматривать развалины, составляя план.

Эта полукруглая "башня" - остатки водоотвода.

Это верхний пояс плотины. Камни были уложены на ребро, плотно друг к другу.

Так, чтобы конструктив плотины максимально сопротивлялся паводку. Рисунок - каменная песня.

Это сама мельница. Уже не совпадение с рисунком. Здание было в двух уровнях.

Водоотвод! С бетонным дном! Это 1909 год между прочим. Одно из самых ранних бетонных строений.

Легенда!

Это внутренняя стена водоотвода. Где-то тут было колесо. И было оно нижнебойным. Сравнив отметки уровня разных частей мельницы, понял, что верхнебойного колеса у нее быть не могло.

Внутренние стены.

Мельница состояла из двух прямоугольных помещений, одно, нижнее, 5х8 метров, второе с фундаментом +1м относительно первого, 6х13 метров.

Рисунок из книги не совпадает с развалинами. Впрочем в книге ни где и не утверждается, что это именно Крутинская мельница.

Загадкой остается высота мельницы. Представив себе систему очистки на других мельницах и соотнеся ее с размерами фундаментов, предположу, что она была более 10 м. Или даже больше, ведь мельница молола хлебную муку, а не дерку.

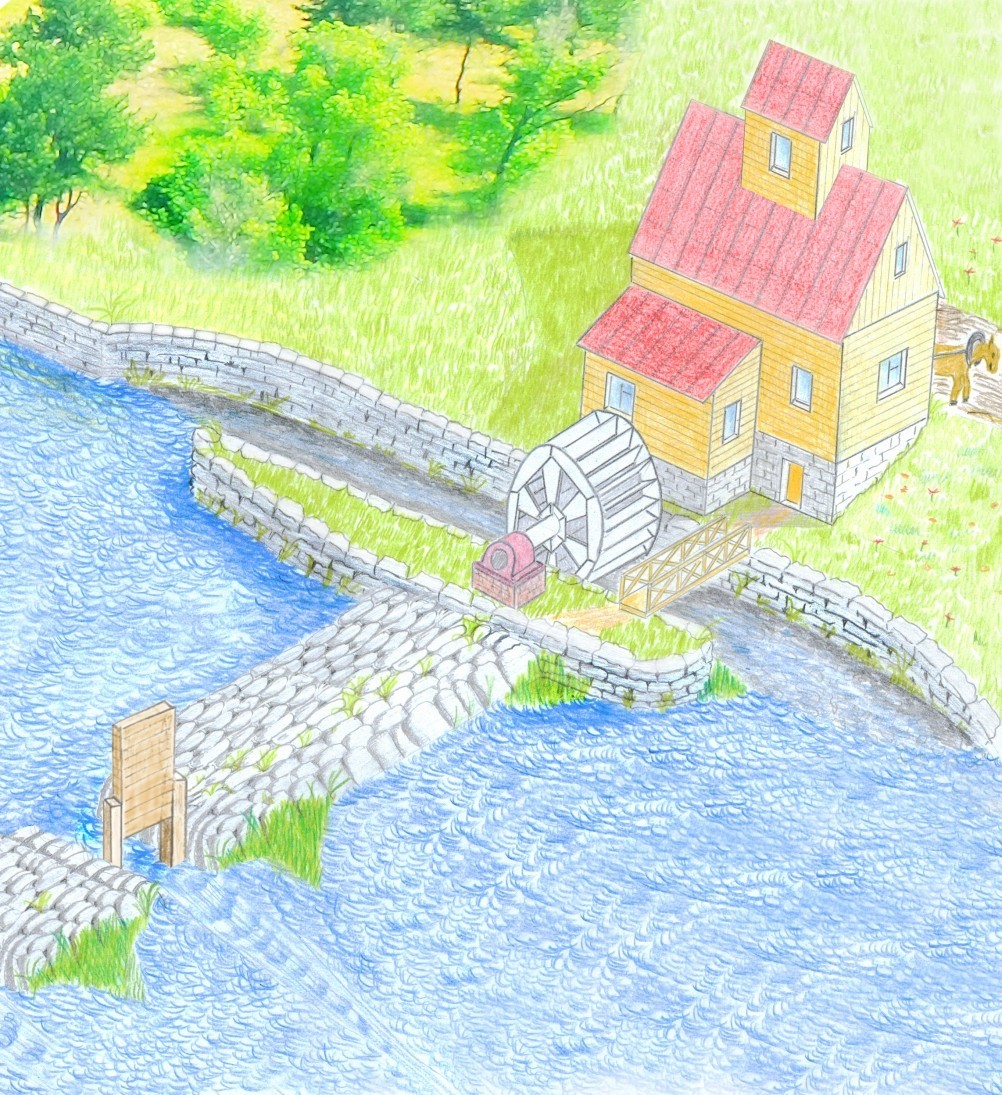

Ну как было не взять в руку карандаши и не попытаться, забыв стыд, изобразить Мельницу.

Ругать этот мой труд не надо. А надо хвалить). А еще лучше, отложите кисти и отодвиньте мольберт с рождающимся шедевром, о котором будет скоро говорить весь мир, и попробуйте изобразить эту мельницу. Это я к художникам обращаюсь. Ради вашего вдохновения помещу еще несколько снимков.

А теперь отрывок из упомянутой книги Ивана Георгиевича Войтова.

Мельница - центр притяжения хуторян, конечно детворы и рыбаков. И не только нашего хутора, но и соседних поселков — Горняцкого, Шолоховки, Восточного. Обычно туда едут рыбу ловить, водку пить и бутылки бить. У этих поселков нет реки, и их жители едут машинами в разные места, в том числе сюда. Что же касается рыбаков, то места глубокие, имеются ямы для рыбы. Тем более, что рядом с мельницей всегда был корм, и вода после плотины была обогащенная кислородом. Поэтому туда собиралась рыба.

Построили мельницу братья Никитины из хутора Рудаков в 1909 г. Братья сначала строили ветряные мельницы. Но когда накопили капитал, построили эту греблю (плотину) через реку и плотину с трехэтажный дом. Для этого отрыли карьер, который с тех пор называют «Провалом». На мельницу возили зерно люди из многих хуторов: мука была хорошей потому, что оборудование было финским.

Хозяин мельницы Никитин был убит кем-то до 1917 г. Якобы ходил к жалмерке Левичевым (Черниковым). Разные ходили байки на эту тему. Один из его сыновой был офицером и в гражданскую войну при споре с Лазаревым, был им убит. Тетя Шура Павлова рассказывала, когда убитого привезли, то его труп лежал на подводе, чуб его развивался. Он был похоронен на мельнице. У Никитиных был большой сад за рекой. Там и могилы их были. Есть их рисунок Ю. Коневского.

На фундаменте гребли делали каменную стенку, с левой стороны делали гать из соломы, а сверху засыпали землей. В результате по ней можно было проехать на подводе. Посреди гати был спуск воды - деревянные щиты, которые могли ходить вверх-вниз для сброса лишней воды. Каждый год в половодье река ломала эту стенку и уносила солому. После половодья снова клали эту стенку и возили солому. После войны эту работу несколько раз делал наш дедушка Войтов Кирилл Федотович. Одновременно, в это время он ставил на буруны «мордочки» и ловил ими рыбу. В детстве мы бывали в мельнице. Там все гремело, шумело, сыпалась мука. Фото старой мельницы не нашли.

После войны мирошником (мельником) был Мокроусов И.И. Их семья жила там. Мокроусова рисовала план мельницы и описывала когда, где и кто там работал.

С гати обычно ловили рыбу. Там было много маленькой рыбы - бубыри, пескари, сибиль. Мы ловили удочками и нанизывали на кукан. Взрослые ловили крупную рыбу. Как-то с отцом Ушаковым и Григорием ставили сетку осенью вокруг камышей в ставу против песчаного бугра. После «ботения» была полная лодка сазана и, вероятно, штук 10 сомов. Мне тогда перепало этой рыбы, я ее принес домой. Коневские поймали там ниже гребли несколько сомов на удочку.

В 1956 году председатель колхоза обещал построить в хуторе мельницу с электрическим приводом. В связи с этим старую мельницу порушили, а новой не построили. Долгое время лежали мельничные жернова диаметром метра три и толщиной 40-50 см. И сегодня сохраняется фундамент водоприемника.

Когда-то районная газета напечатала рассказ о трагической любви в период гражданской войны молодого офицера и его возлюбленной. Произошел какой-то обман или обида, и она утопилась у «сторожа». Почему он так называется? Может быть, он охранял от воды во время больших разливов?

В.Д. Тремполец. «Стычка»

Из воспоминаний о жизни в хуторе Петровский в 20-е годы.

Из книги «Наш род»

«Переселившиеся покровчане на свободные земли в хуторе Петровском начали разводить овец, свиней, коров, покупать косилки, сеялки... Зерно стали возить на водяную мельницу в х. Крутинский, что стоит на реке Калитва.

Однажды Петр Астапович повез молоть зерно в х. Крутинский. Казаки его перевстрели, связали, надели мешок на голову, зерно отобрали, вывели быков на дорогу за хутор, быки привезли его, связанного, домой в Петровский. Рассказав подробности своим селянам, мужики решили отомстить казакам, оседлали лошадей, взяли два обреза, ружья и вшестером отправились в х. Крутинский. По приезду на мельницу, мирошник сказал, что никто из ваших зерно молоть не привозил, это ваш Петро врет. Петро Астапович уже и сам не рад, что затеял эту канитель. Все было по хорошему и "Петровцы" решили искупать лошадей, да перекусить. Спросили у мирошника, где купить водки, мирошник сказал, давайте деньги, я привезу водки. Сбросились, дали деньги мирошнику, тот ускакал на своей лошади в магазин, ждали долго, Петро Астапович заволновался, сказал: «Хлопцы, надо быть начеку, на всякий случай». Начали седлать лошадей. Не успели подтянуть подпруги, как показались всадники - десять верховых казаков.

Они были с саблями. Мигом вскочили на лошадей, Петр Астапович выстрелил два раза из обреза, лошадь под одни казаком как бы споткнулась, казак слетел с нее и, запутавшись в стременах, волочился за ней. Казаки замешкались. Петровчане перемахнули через сады напрямую и оказались в глубокой балке, по которой они проехали до дороги, ведущей на станцию Грачи, так закончился поединок с казаками. С тех пор никто из хуторян на мельницу в Крутинский не ездил».

- Категория: Памятники старины | Просмотров: 1114 | Автор: Stanichnik | Дата: 20.05.2017 | Комментарии (1)

Огромное спасибо! Очень много интересной информации

Оставить комментарий