Началась эта история с того случая, когда в густом лесу на берегу Кундрючьей я обнаружил красивую и величественную скалу.

Величественную потому, что других скал в этих местах у Верхнекундрюченской нет. И ниже по течению нет. Скалы заканчиваются значительно севернее, у Тереховского и Евсеевского.

Ещё подумал, что с этой скалой должна быть связана какая-нибудь легенда, или она по крайней мере должна обозначать какую-нибудь границу.

Затем, разыскивая историю пионерских лагерей на Кундрючьей, я обнаружил этот рассказ.

«Директор местной школы водил нас по окрестностям. В этих местах некогда селились первые казаки. Кундрючья была границей между казаками и татарами; слово «кундрюк» — тюркское, говорил директор, и означает «граница». В одном месте берег Кундрючьей был особенно высокий и обрывистый. Наверху, под терновником и бурьяном, угадывались остатки строения. Здесь стояла татарская крепость и жил хан. Когда пришли казаки, хан не захотел бросать этого места и договорился с казаками о дружбе. Однако скоро те перехватили его гонца в Крым: хан звал татар напасть на казаков. Казаки обложили крепость. Хан бросился на коне с обрыва в реку, а крепость казаки сожгли.»

Рассказ принадлежит Владимиру Сергеевичу Сидорову (2 октября 1936 — 23 февраля 2006) — поэту, писателю, историку, краеведу и журналисту. Всем интересующимся историей он известен прежде всего своей «Энциклопедией старого Ростова и Нахичевани-на-Дону».

Я бы на этот рассказ не обратил большого внимания, таких рассказов много. Тем более Владимир Сергеевич повествует от лица школьного учителя.

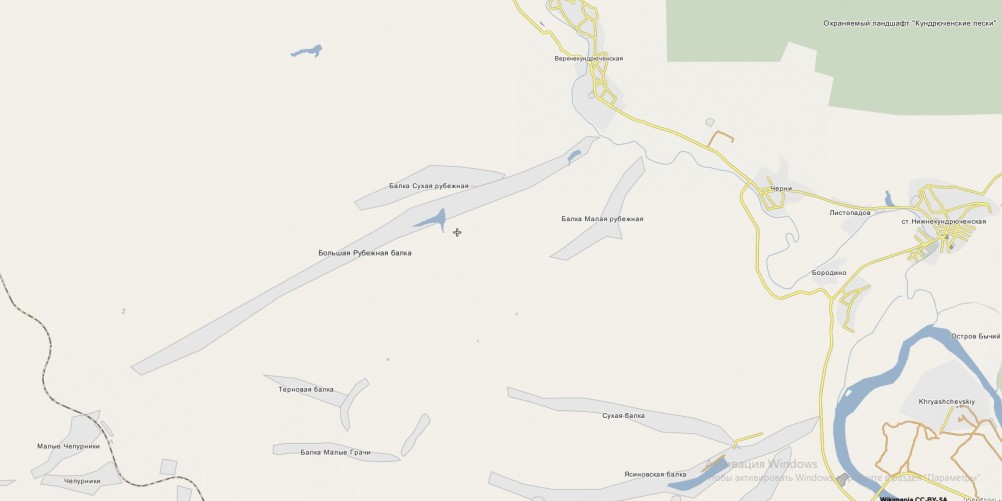

Но, изучая карту этих мест, я обнаружил, что напротив станицы Верхнекундрюченской, на правом берегу реки, расположены три балки, название которых связано со словом «Рубеж». «Большая рубежная», «Малая рубежная» и «Сухая рубежная».

Такие названия не могли возникнуть на пустом месте.

Поиск следов этих событий в трудах известных донских историков Василия Дмитриевича Сухорукова (1795-25 августа 1841) и Евграфа Петровича Савельева (22 декабря 1860 - 22 февраля 1930) ничего не дал.

Решили ехать.

Но прежде я постарался определить, к какому времени могут относиться эти события.

Википедия сообщает дату основания Кундрючьего городка 1634 годом. Хотя бездоказательно.

Иван Михайлович Сулин (1861–1921) — донской краевед, архивист, автор работ по истории Области Войска Донского, который, как известно, пользовался при написании своих работ старыми архивами Войска Донского, датирует основание Кундрюченского городка (станицы Нижнекундрюченской) 1700-м годом. А Верхнекундрюченской, более поздним временем – 1700-ми годами.

Владимир Николаевич Королёв (1940–2005) — крупнейший отечественный специалист по истории донских казачьих поселений и разных сторон истории и культуры Дона, ссылаясь на протоколы допросов казаков времён карательной экспедиции на Дон князя Долгорукова, называет дату уверенного существования Кундрюченского городка - 1693 год.

Таким образом, период, когда могли произойти события, изложенные в рассказе школьного учителя, надо ограничить последней четвертью 17-го века, вплоть до мятежа Кондратия Булавина в 1707 г. После этого мятежа донской край потерял свою автономию.

Балка оказалась роскошна.

Лесиста в устье.

И запружена в том месте, где сходятся Большая и Малая рубежные.

Достаточно полога.

И борта её покрыты живописным редколесьем.

А берега Кундрючьей от устья балки расходятся высокими грядами холмов.

Самое высокое место в округе находилось далеко от места на берегу пруда, выбранного нами для стоянки. Но и далеко от воды. Поэтому сомнительно, чтобы там было селение.

Где-то здесь, ниже по течению Кундрючьей от устья балки, спряталась скала.

И я пошел её искать. Час ходил по августовскому, колючему травостою и не нашел. Она хорошо спрятана на лесном склоне. С левого берега её найти значительно легче.

Уже собрались свернуть поиски, но Андрей обратил моё внимание на каменные россыпи на склоне.

Я их заметил сразу, но принял их за следы окопов времён Великой Отечественной войны. Андрей же, понимающий в таких вещах больше меня, сразу определил, что это не окопы.

Он принял эти камни за следы добычи пластушки. Тут я в свою очередь убедил его в том, что в этом месте нет выходов камня. И добывать здесь нечего. И весь этот камень сюда принесли для некоего строительства.

И тут мы оба поняли, что что-то нашли. Городище?

Некоторые камни имели следы обработки.

Начал методично обходить пологий склон, изрытый большими ямами. В некоторых местах камнем были усеяны бугры.

В других местах камни компактно лежали на дне ям.

Некоторые ямы были одиночными.

Некоторые располагались группами.

Я шел и уговаривал себя: «Окопы, блиндажи, окопы, блиндажи». И сам всё яснее понимал, что это не окопы и не блиндажи.

В полевых укрепрайонах всегда использовались овраги. Здесь овраги не тронуты.

Эту кольцевую яму можно было бы принять за блиндаж.

Но не блиндаж. Ни одного хода сообщения.

Только череда ям.

Беспорядочно тянущихся к вершине холма.

А то, что я принимал за ходы сообщения,

Оказывалось началом растущего оврага.

На вершине холма курган.

С него почти вся Верхнекундрюченская, как на ладони.

Пошел вниз, стараясь осмотреть как можно больше территории.

Камень. Военные при строительстве укреплений стараются уничтожить или скрыть лишние ориентиры.

Яма с камнями в центре.

Ещё.

И тут я понял, что является главным доказательством того, что это не укрепления времён ВОВ. Нет следов «копателей». Хотя в округе я их встречал.

Я вам расскажу, что все места боёв и дислокации тыловых подразделений давно известны. И «копатели» регулярно их прочёсывают. Почему регулярно? Потому, что каждый надеется, что его техника лучше и он найдёт то, что не нашли до него. А во-вторых, у «копателей» нет традиции забирать с собой найденное, но ненужное. И найденные гильзы, и осколки, например, они бросают там, где нашли. У следующих «зазвенит»

Поэтому уже несколько дней, прошедших со времени этой поездки, живу надеждой, что мы нашли городище.

Пусть и не такое древнее.

Вдруг набежали тучи.

Осталось фотографировать их.

И петь: «На границе тучи ходят хмуро…»

- Категория: Страницы истории | Просмотров: 197 | Автор: Stanichnik | Дата: 13.08.2025 | Комментарии (2)

На спутниковом снимке недалеко от Кундрючей уже за Мостовым на рельефе местности наблюдается странный объект круглой формы с углублением в центре по диаметру размером с курган. Но на курган не похож. Или похож?

Посмотрим.

Оставить комментарий