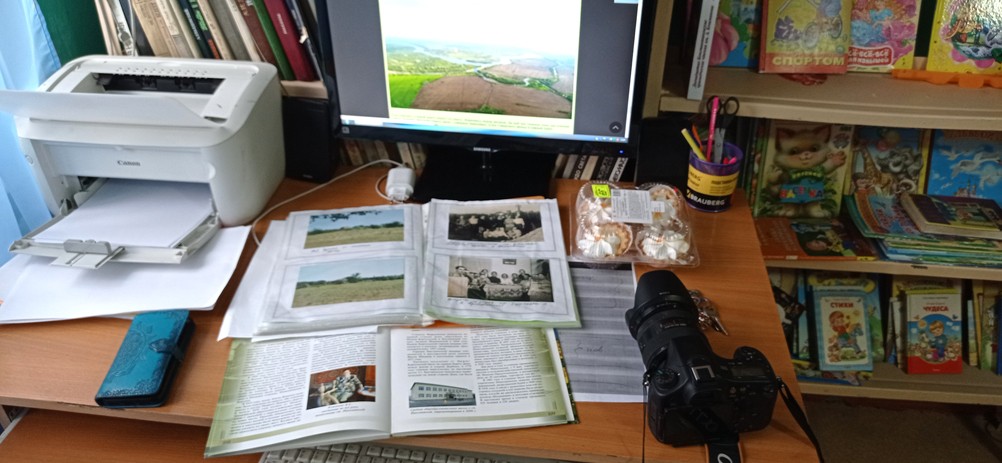

Настоящее счастье для меня добраться по ухабам до дальнего хутора и там в клубе или библиотеке неожиданно встретить незнакомых мне добрых людей, которые тут же разложат передо мной пухлые папки со страницами, отпечатанными на машинке, вырезанными из газет и журналов и даже написанными от руки.

В этих папках летопись хутора или слободы, бережно собираемая не одним поколением жителей. Эта летопись никогда не будет издана в нашем мире, переполненном информацией. В мире, где новости заменил хайп, а историю мифотворчество.

Мы в хуторе Хрящевском на Северском Донце. Я этот хутор выделяю из других. Именно здесь обнаружены одни из самых ранних в нашем крае стоянки древних людей. Даже не людей, а их предков.

100-150 тыс. лет назад наши пращуры обосновались на этих берегах.

Посмотрите на фото. Северский Донец делает здесь большую петлю. Протоки отделяют от основного русла несколько островов. Холмы, глиняные обрывы, леса, заливные луга, поля тростника, все это разнообразие природы создало условия для разнообразия плавающей, бегающей и летающей фауны.

Жителям каменного века осталось только прийти и сесть за этот накрытый природой стол.

По аналогии с другими подобными местами смею предположить, что люди жили в этом месте всегда. Вероятно, с перерывами, вероятно, не образовывая больших поселений, но жили. Не громко жили и следа в истории не оставили.

Даже неизвестно точно, когда началась современная история хутора.

На Генеральной карте Земли Войска Донского из атласа Теврюнникова 1797 г. на месте современного хутора два поселения – Тополевские и Свиной. Кроме них на проходящем мимо почтовом тракте располагалась почтовая станция Донская. Предполагаю, что она была примерно там, где сейчас стоит автобусная остановка на трассе Усть -Донецк – Цимлянск.

На карте 1822 г. по-прежнему два хутора. И они уже точно на месте современного поселения. Первый так и называется – Тополевской. А второй уже Хрящевский.

На карте 1868 г. хутор один - Хрящевский. И он точно на месте современного. И по-прежнему на месте почтовая станция.

Жители села хранят предание, что первоначально хутор в этом месте назывался Тополевский, но после тяжелой эпидемии люди переселились выше по течению, на более высокое место. И карты этому преданию не противоречат.

Северский Донец у хутора.

А вот с названием хутора ясности меньше. По одному преданию в глубине холма, на котором стоит хутор, находится каменный пласт. Выходы таких пластов в этих местах называют «хрящами», что и дало название селению. По-другому – название произошло из-за местного рельефа, напоминающего хрящ животного.

Надо сказать, что обе версии показались мне малоубедительными. Может быть, загадка происхождения необычного названия «Хрящи» в названии хутора «Свиной», исчезнувшего с карты?

Как известно свиньи – чемпионы среди домашних животных по содержанию хрящей. А свиные уши, что есть хрящ, особенное блюдо. И подавали это блюдо всем останавливающимся на почтовой станции. И приклеилось название. Но это моя неуёмная фантазия.

С одной из улиц хутора открывается вид на противоположный берег Донца и храм Рождества Христова в станице Нижнекундрюченской.

А улицы в хуторе вольные, широченные. Казаки, чтобы отметить большое расстояние, говорили: «Не слыхать девичьего голоса». Например, про плохой урожай они говорили: «Колос от колоса, не слыхать девичьего голоса». Вспомнил эту поговорку, когда оценивал ширину хуторских улиц.

Хуторская начальная школа.

Известно, что отремонтирована она была в 2007 г. Но рустовка, карнизы, фигурный цоколь и другие элементы позволяют безошибочно определить время её рождения как дореволюционное.

Рассматривая школу, вспомнил еще одно предание из истории хутора.

«В конце XIX века собрались старейшины окрестных хуторов Старая Золотовка, Костино- Горского и Михайловского и стали решать, где строить им в округе школу и церковь. Хутора эти рядом расположены и по тем временам, когда и десять верст были пешему человеку не расстояние, считались близкими соседями. Порешили в Старой Золотовке строить церковь, а в Михайлове школу. В 1891 году построили школу, которая сохранилась и до сегодняшнего дня.»

Очень похоже, что школа в Хрящевском из тех времен.

Но обратите внимание на то, что церковь в округе была в Старозолотовском. От него до Хрящевского по прямой 11 километров. Это значит, что в воскресенье собирались принарядившиеся хуторяне, включая стариков и старух, и шли пешком больше 11-ти километров до церкви. А потом обратно с просвирками для домашних, свечами, ладаном и маслом для лампадки, что висела в зале.

Северский Донец у хутора.

Памятник павшим в центре хутора.

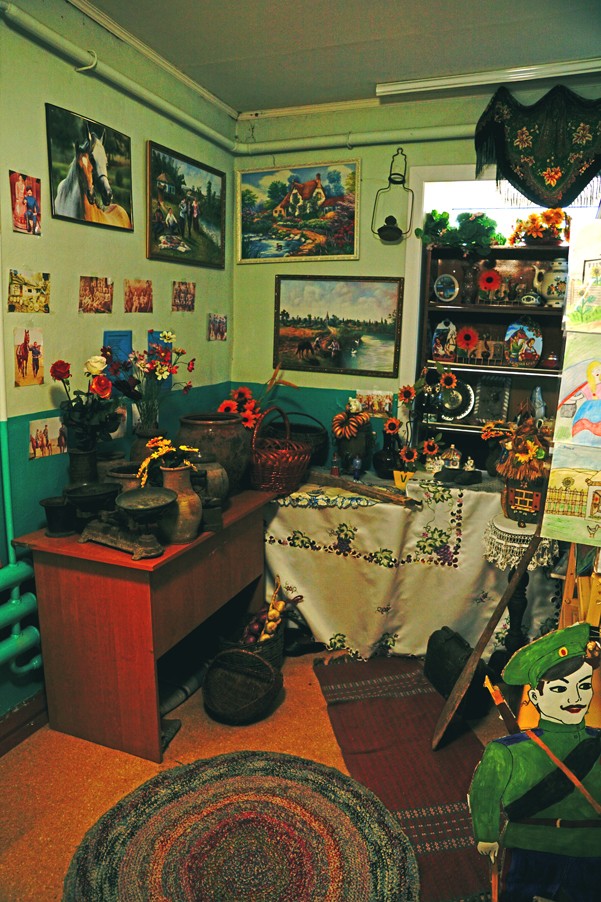

Сельский Дом Культуры. С уютной библиотекой, с которой я и начал свой рассказ.

Маленький музейный уголок.

А в пухлых папках, о которых я уже говорил, я нашел самое ценное, что встречается мне в моих бродяжничествах. Это фотографии.

Вот учащиеся и учителя местной начальной школы в 1949 г. Не удивлюсь, если в послевоенном 49-м это были все учащиеся и учителя школы. Насторожило, что здание за спинами людей не то.

1951-й год. Праздничные соревнования. Судя по людям и деревьям – Первомай. Место не понятно, но в просторном хуторе есть где погонять на велике. Даже захотелось нестерпимо.

1949-й год. Хрящевский Сельмаг.

И внутренний вид сохранил для нас неизвестный фотограф.

1949-й. Мир штормит. Ширится и побеждает национально-освободительное движение в бывших колониях. Создан СЭВ, но Сталин поссорился с Тито. В СССР бахнула первая атомная бомба, но вредят безродные космополиты. На экраны вышел фильм «Кубанские казаки». В Москве строятся высотки – маяки коммунизма. Весной снизили цены, но тут же всех подписали на новый государственный займ.

А в маленьком сельмаге на берегу Донца рады ситцу.

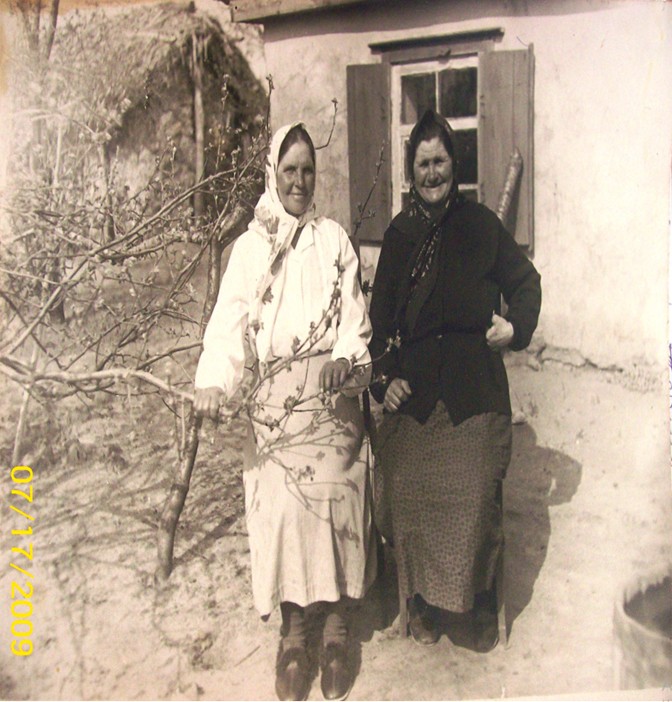

Хрящевские казачки на фоне куреня.

Возвращение солдата из рядов СА. Большая, теплая компания и маленький, скромный стол, фикус в кадке и Маленков на портрете. Значит, 53-57 гг.

А эти два фото – находка. Мне чуть не с первых шагов по библиотеке рассказали о женской рыболовной артели в хуторе.

Хутор Хрящевский с 1929 года входил в состав колхоза. До войны колхоз назывался «Штейнгард», после войны - имени Ворошилова, с 60 -х годов 20 века - «Ленинский путь». Это был один из богатых колхозов в районе. Колхозники занимались растениеводством, полеводством, овощеводством, скотоводством, выращивали крупный рогатый скот и овец. До 30-х годов в районе была рыболовецкая бригада. Но о женской, кроме этих фото, упоминаний нет.

Сети таскать – работа не каждому мужику посильная. Вероятно, тяжелое послевоенное время, когда женщинам и не такую работу приходилась ворочать.

Фотографий, на которых запечатлен тяжелый труд и быт того времени, тем более в глуши, – единицы. И я всегда безмерно рад, когда нахожу и выставляю очередную. Как-будто к жизни кого-то возвращаю.

Прошел по залам и комнатам ДК. Юные артистки репетируют перед завтрашним праздничным концертом. (дело было 6-го марта)

Все здесь просто, и все здесь рядом, и все здесь по-домашнему. Молельная комната сооружена из книжных полок, а рядом стоят урны для голосования.

Аккордеоны, на которых, боюсь, уже некому играть.

И уже дома, закончив писать заметку, я пересмотрел еще раз весь материал, который собрал и нафотографировал в хуторе. И среди прочего увидел это фото, которое по причине плохого качества решил в заметку не помещать.

Сердце кольнуло. На нем ученики местной школы в 1947 г. И только на одном пацане пилотка от отца, пришедшего с войны. У остальных не вернулись?

Тысячи талантливых писателей десятилетиями пишут о войне. А мы в начале 21-го века так и не понимаем, что пережили в середине 20-го.

- Категория: Хутора, станицы, слободки | Просмотров: 1029 | Автор: Stanichnik | Дата: 08.03.2021 | Комментарии (8)

Похоже, что на другом пацане лётный шлем, не факт, что отцовский

Да, летный шлем я не увидел.

Еще одна версия - слово хрящ от слова кряж -бугор, выше. Х. Топольской постоянно заливали весной в половодье и люди стали постепенно переселяться на бугор.

Спасибо за эту версию. Я встречал связку слов хрящ - кряж, гребень. Но толковый словарь даёт значение слова хрящ - крупный обломочный песок. Но у меня упорная асоциация - хрящ - гребень. Две Сестры это хрящи.

Очень нравится этот хутор - чистый воздух, река, краисивая природа. Каждую неделю приезжаем сюда отдыхать!

Я бы тоже там бывал чаще, но от Ростова далековато. И с отдыхом на Донце пока стоит погодить.

Не знаю, почему Stanichnik посчитал фрагмент строения на заднем плане снимка школьников "не тем зданием". Абсолютно идентично "тому". Дружественный дзен-канал разместил такую заметку:

"В нашем хуторе с 13 июля 1905 года поступил на должность хуторского атамана казак Ф. Бобков, произведённый во время приезда на Дон князя Голицына в урядники. Примерная деятельность господина Бобкова заслуживает внимания.До поступления в атаманы Бобков был 5 лет доверенным при хуторском правлении, добросовестно и с полным радением нёс эту должность, был всегда трезв и тщательно соблюдал общественное добро. Вследствие этого хуторскому обществу угодно было избрать Бобкова в атаманы. Бобков по малограмотности и маломочности своего семейства отказывался от предоставленной ему должности, но ему пришлось уступить настоятельствам общества.

Волей-неволей господин Бобков принялся за общественное дело. С самого начала своего атаманства он обратил внимание на учащуюся хуторскую детвору, хотя сам и не имел детей школьного возраста. Ещё и раньше он скорбел, глядя на чужих детей, которым приходилось для посещения школы ходить во всякую погоду из хутора в станицу (Нижнекундрюченскую) на расстоянии двух и более вёрст и переходить при этом реку Донец. Много было случаев, что дети при ненастной погоде простужались и умирали, а во время ветхости льда на Донце проваливались и даже тонули иногда. Для устранения этих бед Бобков решил построить и открыть училище в хуторе. Общественного капитала было всего 18 рублей, но, прослужа атаманом один месяц, он стал предлагать обществу построить здание для училища. При этом энергично принялся собирать капитал для своего предприятия.

Некоторые из граждан, жалея своих детей, изъявили желание построить училищное здание, другие же, которые раньше были сами атаманами, и слушать не хотели предложения атамана, так как в бытность свою атаманами, когда получалась общественная копейка, они первым долгом предлагали обществу употребить эти деньги на выпивку, а об общественных делах и пользах не прилагали забот. Поэтому, им и не хотелось, чтобы другие оставляли по себе добрую память в обществе.

Однако, с помощью благоразумных выборных и через упрашивание противников этому благому делу, Бобков всё-таки добился намеченной цели. В 1906 году граждане хутора постановили приговором открыть училище. Решено было начать постройку здания в том же году. Постановили было делать училище деревянное, но далее Бобкову сведущие люди посоветовали не строить деревянное здание, а «разориться» уж лучше на кирпичное.

К этому времени общественного капитала было собрано уже до 1500 рублей. Бобков просил общество изменить приговор и строить не деревянное, а кирпичное здание, но ему с большим трудом пришлось склонить на это хуторское общество. Были даже жалобы местному заседателю шестого участка, но заседатель только благодарил атамана за то, что он делает лучшее, а не худшее.

С 25 июля 1906 года хутор начал строить училищное здание, по плану, одобренному инспектором народных училищ Первого Донского округа, за сумму по смете 2838 рублей 87 копеек.

Так как денег было мало, то постройка производилась хозяйственным способом. Большое затруднение было даже в доставке на постройку материалов, и благоразумные из жителей помогли атаману доставлять материалы, а враги его и близко к постройке не шли. Цель их была расстроить и остановить постройку. Атаман боролся до последнего. Он держал при постройке свою подводу, сам лично ежедневно доставлял воду и песок, не отлучался даже в поле для сева озимых хлебов, и для пахоты земли под яровые хлеба, приняв весь труд по постройке на себя лично.

Таким образом, с 25 июля по 10 октября постройка училищного здания была окончена. Большую часть строительного материала атаман брал в долг на своё имя и теперь постепенно выплачивает этот долг.Кирпичное здание для школы построено размером в длину 19 и в ширину 17 аршин. Обошлось оно в 2190 рублей 86 копеек.Таким образом, почтенный хуторской атаман наш Филипп Панкратьевич Бобков неустанно хлопотал и бился из всех сил, и чтобы не дать осилить себя злым врагам общественного благоустройства, употребил большие труды, понёс огромные убытки по своему хозяйству (оставшись почти без посева хлеба и получив ущерб во всех других делах по своей домашности), но зато совершил в высшей степени благое общественное дело. Честь и слава ему за его великодушный подвиг, благодарность ему навсегда.

Да пройдёт о его деле слух в народе и сохранится о нём добрая память навсегда в потомстве. Да благословит Бог наш тихий Дон большим и большим умножением таких общественных деятелей, как урядник Ф. П. Бобков, наш хуторской атаман.

Если в прежнее время многие за человеколюбивые подвиги, при спасении от гибели хуторских детишек, проваливавшихся при переходе через Донец под лёд, получали за спасение погибавших медали, то господин Бобков заслуживает большей награды за свой во много раз больший также человеколюбивый подвиг.

Гражданин. Газета «Донские областные ведомости» № 127 от 17 июня 1907 года."

Источник

Завтра внимательно прочитаю.

Оставить комментарий